Gesundheit heute

Stimulation für Kreislauf und Immunsystem

Die Wirkung physikalischer Anwendungen bleibt nicht auf den Reizort beschränkt, sondern erstreckt sich – vermittelt über das vegetative Nervensystem sowie hormonelle Botenstoffe – auch auf andere Körperteile oder sogar den ganzen Körper. Das erklärt, warum sich nach einem kalten Unterschenkelguss der ganze Körper belebt fühlt.

Werden Anwendungen regelmäßig wiederholt, so stellen sich weitere Effekte ein:

Der Abhärtungseffekt. Alles, was wir als unangenehm empfinden – etwa wenn wir uns mit kaltem Wasser übergießen – führt zu einer Stressreaktion, in deren Zentrum die Ausschüttung des Hormons ACTH in der Hirnanhangdrüse steht. Dieses Hormon wiederum sorgt dafür, dass die Nebenniere körpereigenes Kortison (Kortisol) freisetzt, das unseren Körper auf „Flucht oder Abwehr“ einstimmt. Werden die unangenehmen Reize regelmäßig wiederholt, so „gewöhnt“ sich der Körper nicht nur in seinem Empfinden daran (die Kälte „beißt“ weniger), sondern auch in seiner Reaktion darauf: Schon nach drei Wochen regelmäßiger Kaltwasserbehandlung führen Kältereize zu keiner nennenswerten hormonellen Stressreaktion mehr – der Körper erhöht also seine Stressresistenz. Inwieweit die Abhärtung generalisiert, d. h. auch gegenüber anderen Stressreizen resistenter macht, ist umstritten, es wäre jedoch plausibel.

Der Trainingseffekt. Immer wiederkehrende Reize, wie sie etwa bei wechselwarmen Wasseranwendungen auf das Herz-Kreislauf-System wirken, trainieren die Gefäßmuskulatur. So konnte nachgewiesen werden, dass sich der Blutdruck langfristig durch regelmäßige Anwendungen senken lässt.

Wasseranwendungen regen aber nicht nur den Kreislauf an – die wiederholten Stressreize stimulieren auch das Immunsystem. Es wurde nachgewiesen, dass kurzfristige Kältereize die Ausschüttung bestimmter Botenstoffe und Zellen des Immunsystems ins Blut bewirken. Die durch Anwendungen oft erreichte bessere Durchblutung tut ein Übriges, um das Immunsystem zu unterstützen.

Physikalische Anwendungen wirken zudem seelisch ausgleichend und geistig belebend. Dies macht sich nicht zuletzt die Wellness-Bewegung zunutze, die stark auf seelische Wohlfühleffekte setzt, die von der Haut vermittelt werden. Nicht zu unterschätzen ist aber auch der soziale Effekt: Jede Anwendung ist gleichzeitig auch eine Zuwendung.

Der Weg zur Abhärtung muss nicht immer über „Anwendungen“ führen. Die heilenden physikalischen Kräfte sind in unser alltägliches Leben eingebaut: als Wind, Wärme, Kälte, Temperaturwechsel, Wasser in allen Formen – von Regen über Tau bis hin zum Schnee. Abhärtung kann man durch Wechselduschen erreichen, aber auch, indem man seine Enkel mit dem Fahrrad zum Kindergarten bringt.

Viele Reize – viele Wirkungen

Die Reize physikalischer Anwendungen wirken sehr unterschiedlich:

Wärme und Kälte wirken – je nach Anwendung – stimulierend oder ausgleichend, treiben Schweiß oder fördern die Durchblutung. Über Reflexe des vegetativen Nervensystems und über chemische Botenstoffe beeinflussen sie auch die inneren Organe und wirken ausgleichend auf das Nervensystem – deshalb hilft eine Wärmflasche bei Darmkoliken.

Kälte und Wärme werden dem Patienten vor allem mithilfe von Wasser verabreicht – das war die Spezialität des Pfarrers Sebastian Kneipp, der über 100 Methoden der Wassertherapie beschrieben hat.

Wasser leitet aber nicht nur Kälte und Wärme, sondern ist selbst ein mechanischer Reiz – wenn es auf die Haut trifft, werden die Berührungssensoren der Haut millionenfach aktiviert. Und dieser Berührungseffekt wirkt weit in die Tiefe, z. B. auf das Immunsystem.

Neben Wärme, Kälte und mechanischer Kraft kann Wasser aber auch Wirkstoffe transportieren. Viele Wickel, Auflagen und Umschläge werden deshalb mit Heilzusätzen – von Kräutern, Ölen, Quark bis hin zum Essig – angereichert. Dies wird auch bei den Inhalationen ausgenutzt: Sie versorgen die entzündeten Schleimhäute nicht nur mit Dampf, sondern auch mit den darin gelösten ätherischen Ölen.

Sondertext: Wirkungsvermittler Haut

Weiterlesen:

Wann Wärme? Wann Kälte?

Kühlen - so geht es richtig

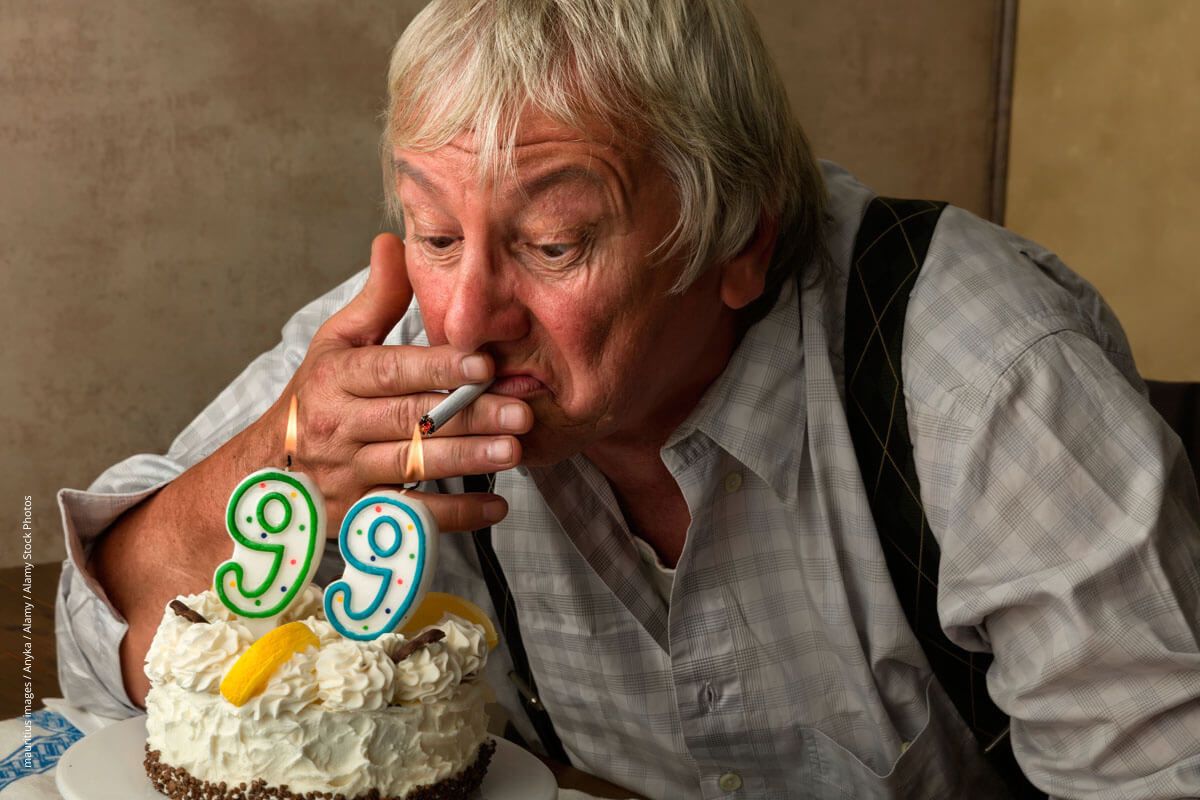

Wer bis ins Alter hinein raucht, hat ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Demenz.

Rauchstopp senkt Demenzrisiko

Hirngefahr vom Glimmstängel

Rauchen begünstigt die Entwicklung einer Demenz. Wer mit dem Qualmen aufhört, senkt das Erkrankungsrisiko aber wieder. Das gilt allerdings nur bei einem kompletten Rauchverzicht.

Gefäße und Hirnsubstanz leiden

Ob Pfeife, Zigaretten oder Zigarren: Rauchen schadet dem Gehirn. Denn nicht nur das Gefäßsystem leidet an den Folgen das Tabakkonsums, auch die weiße Hirnsubstanz wird durch das Qualmen angegriffen. Das beschleunigt den kognitiven Abbau und fördert die Entwicklung einer Demenz.

Dem lässt sich entgegensteuern: Rauchende, die von der Sucht loskommen, verringern ihr tabakbedingtes Demenzrisiko. Das ergab eine koreanische Studie mit fast 800 000 Personen, die zu Beginn der Untersuchung rauchten und über sechs Jahre lang nachbeobachtet wurden. Während dieser Zeit erhoben die koreanischen Wissenschaftler*innen alle zwei Jahre den Gesundheitsstatus und die Rauchgewohnheiten der Teilnehmenden.

Weniger rauchen erhöht Demenzgefahr

Innerhalb dieses Zeitraums traten knapp 12 000 neue Demenzen auf. Es zeigte sich, dass Teilnehmende, die das Rauchen aufgegeben hatten (15%), ein um 8 % geringeres Demenzrisiko hatten als diejenigen, unverändert weiter pafften. Das galt jedoch nur für jüngere Personen und bei komplettem Rauchstopp.

Einfach weniger rauchen erhöhte dagegen das Demenzrisiko im Vergleich zu den gleichbleibend weiter Rauchenden um 50 %. Eine Erklärung dafür könnte das kompensatorische Rauchen sein. Denn wer seinen Zigarettenkonsum nur reduziert, inhaliert womöglich tiefer und nimmt vermehrt Nikotin zu sich.

Endziel kompletter Rauchverzicht

Für das Gehirn ist der komplette Rauchstopp entscheidend, vermuten die Studienautor*innen. Dafür sollte jeder Hebel in Bewegung gesetzt werden. Von Nikotinersatzprodukten über zentral wirkende Medikamente wie Bupropion, Vareniclin oder Cytisin bis hin zu Verhaltenstherapie gibt es Möglichkeiten, aus der Sucht auszusteigen. Manchmal geht es allerdings nur über die langsame Entwöhnung, schreibt das Autorenteam. Das sollte aber immer nur der erste Schritt sein – und zwar zum kompletten Rauchverzicht.

Quelle: JAMA Network