Gesundheit heute

-

Gesund leben

-

Eltern und Kind

-

Krankheiten & Therapie

- Erkrankungen im Alter

- Sexualmedizin

- Ästhetische Chirurgie

- Augen

- Zähne und Kiefer

- HNO, Atemwege und Lunge

- Magen und Darm

- Herz, Gefäße, Kreislauf

- Stoffwechsel

- Nieren und Harnwege

- Orthopädie und Unfallmedizin

- Rheumatologische Erkrankungen

- Blut, Krebs und Infektionen

- Haut, Haare und Nägel

- Psychische Erkrankungen

- Neurologie

- Schmerz- und Schlafmedizin

- Frauenkrankheiten

- Männerkrankheiten

Magen und Darm

Magen und Darm

-

Hintergrundwissen Magen und Darm

- Aufbau und Funktion der Speiseröhre

- Aufbau und Funktion von Dünn- und Dickdarm

- Aufbau und Funktion von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

- Aufbau und Funktion von Magen und Zwölffingerdarm

- Aufbau und Funktion von Mastdarm und Anus

- Bauchspiegelung und Bauchschnitt

- Candida-Pilze: Die Wurzel von allerhand Übel?

- Diagnostik bei Leber-, Gallen- und Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen

- Diagnostik der Dünn- und Dickdarmerkrankungen

- Diagnostik der Speiseröhrenerkrankungen

- Diagnostik von Enddarm- und Analproblemen

- Diagnostik von Magen- und Zwölffingerdarmerkrankungen

- Die Diagnose bei Magen-Darm-Erkrankungen

- Die medizinischen Fachgebiete Gastroenterologie, Viszeralchirurgie und Proktologie

- Stuhluntersuchungen

- Ulkustherapeutika (Mittel bei Magengeschwüren)

-

Erkrankungen der Speiseröhre

-

Erkrankungen des Magens und des Zwölffingerdarms

-

Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms

- Blinddarmentzündung

- Blähungen

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

- Darmdivertikel und Divertikulitis

- Darmkrebs

- Darmverschluss

- Dickdarmpolypen

- Durchfallerkrankungen (Übersicht)

- Künstlicher Darmausgang

- Lebensmittelvergiftung und infektiöser Durchfall

- Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und Nahrungsmittel-Allergien

- Reizdarm

- Verstopfung

- Wurmerkrankungen

-

Erkrankungen von Mastdarm und Anus

-

Erkrankungen von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

- Aszites

- Bauchspeicheldrüsenentzündung (chronisch) und Pankreasinsuffizienz

- Bauchspeicheldrüsenentzündung, akute

- Bauchspeicheldrüsenkrebs

- Gallenblasenentzündung

- Gallenkolik

- Gallensteine

- Gelbsucht

- Gutartige Lebertumoren, Leberkrebs und Lebermetastasen

- Hepatitis, chronische

- Hepatitis, nicht virusbedingt

- Leberschädigung, alkoholische

- Leberzirrhose

- Nicht eitrige chronisch-destruierende Cholangitis und primär biliäre Zirrhose

- Primär sklerosierende Cholangitis

- Tumoren der Gallenwege und der Gallenblase, Gallengangskrebs und Gallenblasenkrebs

- Virushepatitis

-

Erkrankungen von Bauchgefäßen, Bauchfell und Bauchwand

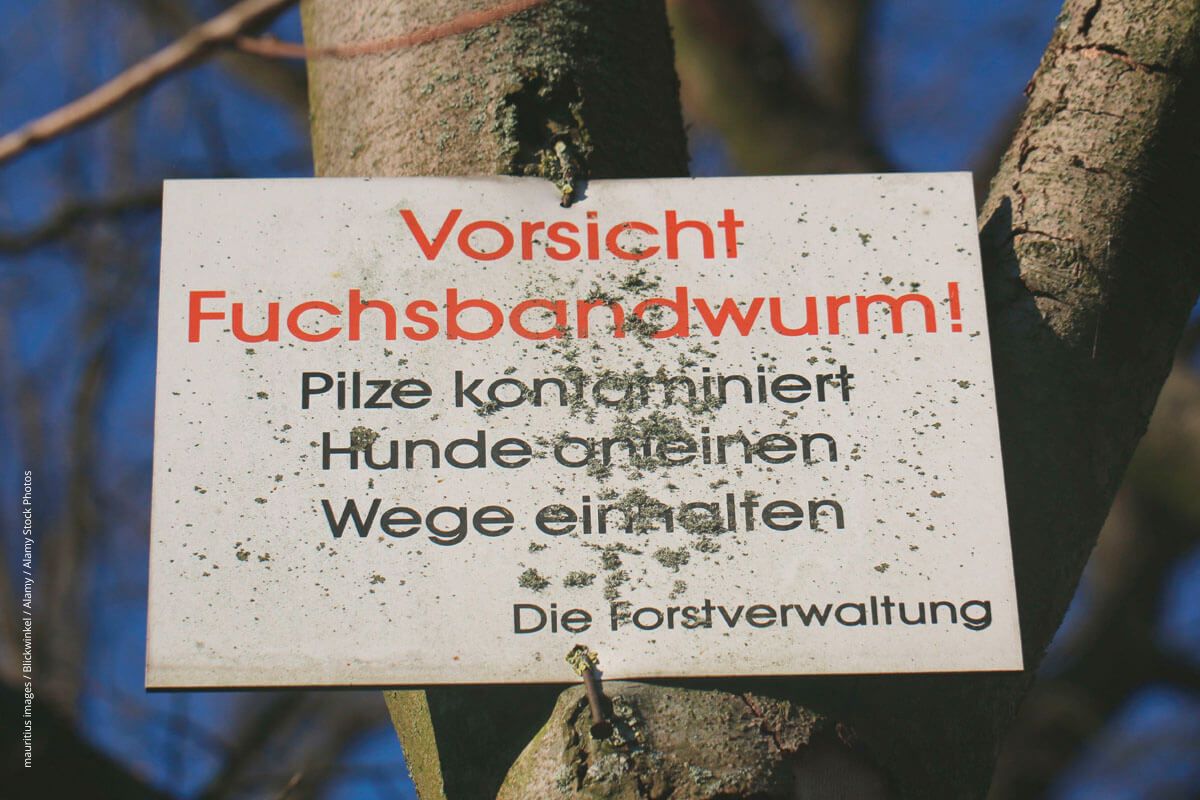

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute