Gesundheit heute

Bauchfellentzündung

Bauchfellentzündung (Peritonitis): Lebensbedrohliche Entzündung des Bauchfells, verursacht durch das Eindringen von Darminhalt, Verdauungssäften oder Gallenflüssigkeit in die Bauchhöhle. Die Bauchfellentzündung kann örtlich begrenzt sein (lokale Peritonitis) oder das ganze Bauchfell betreffen (generalisierte Peritonitis). Behandelt wird mit Antibiotika, intensivmedizinischer Überwachung und Stabilisierung des Patienten und der Beseitigung des Entzündungsherdes. Bis zu 30 % der Betroffenen sterben an der Bauchfellentzündung, vor allem durch Komplikationen wie Blutvergiftung, Abszess oder Darmlähmung.

Symptome und Leitbeschwerden

Lokale Bauchfellentzündung

- Starke, bewegungsabhängige Bauchschmerzen, die örtlich eingrenzbar sind

- Appetitlosigkeit

- Kaltschweißigkeit und Herzrasen

- Starkes Krankheitsgefühl

- Mäßiges Fieber.

Generalisierte Bauchfellentzündung

- Zusätzlich brettharter Bauch (akutes Abdomen).

Wann zum Arzt

Sofort, wenn

- die obigen Symptome auftreten.

Sofort den Notarzt rufen, bei

- bretthartem Bauch, Fieber und Kreislaufproblemen!

Die Erkrankung

Das Bauchfell (Peritoneum) kleidet den ganzen Bauchraum wie eine Folie aus und umschließt jede Darmschlinge. Die Ursachen für eine Entzündung des Bauchfells sind unterschiedlich, es besteht aber immer Lebensgefahr.

Ursachen und Risikofaktoren

Perforationsperitonitis. Besonders gefährlich ist es, wenn größere Mengen bakterienhaltigen Darminhalts in die Bauchhöhle gelangen, z. B. bei einem Blinddarmdurchbruch. Er ist ein Beispiel für eine Perforationsperitonitis, weil hierbei Bakterien infolge des Durchbruchs (Perforation) der Darmwand in die Bauchhöhle gelangen. Weitere Beispiele sind der Magendurchbruch, z. B. bei einem fortgeschrittenen Magengeschwür (Ulkuskrankheit) oder der Darmdurchbruch bei einer Divertikulitis. Doch nicht nur Bakterien sind gefährlich, wenn sie durch ein Loch aus einem Bauchorgan in die Bauchhöhle gelangen: Auch aggressive Verdauungssäfte der Bauchspeicheldrüse, z. B. bei der akuten Bauchspeicheldrüsen-Entzündung, oder Gallenflüssigkeit führen zu schwersten Entzündungsreaktionen am Bauchfell.

Zur Durchwanderungsperitonitis kommt es, wenn Darmschlingen absterben und die Darmwände dadurch für Bakterien durchlässig werden. Zum Absterben von Darmgewebe führen vor allem der Darmarterienverschluss, aber auch der Darmverschluss (Ileus) oder ein eingeklemmter Eingeweidebruch (Inkarzeration).

Postoperative Peritonitis. Tritt eine Bauchfellentzündung nach einer Bauchoperation auf, wenn z. B. eine Wundnaht aufgegangen ist oder durch die Operation Bakterien in die Bauchhöhle eingeschleppt wurden, spricht der Arzt von einer postoperativen Peritonitis.

In selteneren Fällen entstehen Bauchfellentzündungen über den Blutweg im Rahmen einer Tuberkulose oder anderer Infektionskrankheiten. Auch durch Fisteln gelangen Darmbakterien leicht in die Bauchhöhle (Fisteln entstehen z. B. häufig bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen).

Komplikationen

Zu den wichtigsten Komplikationen gehört die Blutvergiftung (Sepsis), d. h. das Ausbreiten der Entzündung über die Blutbahn auf den ganzen Körper. Außerdem entwickelt sich durch die Bauchfellentzündung sehr häufig eine Darmlähmung (paralytischer Ileus). Kritische Folgen einer Bauchfellentzündung sind auch Verklebungen und Verwachsungen, es drohen dadurch die Einklemmung von Darmanteilen oder ein Bridenileus.

Diagnosesicherung

Die Heftigkeit der Schmerzen, eine ausgeprägte Druck- und Klopfempfindlichkeit und/oder ein brettharter Bauch sind zusammen mit der Vorgeschichte richtungweisend für den Arzt. Treten niedriger Blutdruck, Kaltschweißigkeit und extremes Angstgefühl hinzu, erfolgt die sofortige Krankenhauseinweisung. Dort setzt der Arzt zur Sicherung der Diagnose zusätzlich bildgebende Verfahren wie Ultraschall, eine Röntgen-Abdomenleeraufnahme und ein CT des Bauchraums ein. Das Labor bestätigt den Entzündungsprozess mit angestiegenen Entzündungswerten im Blut (CRP, weiße Blutkörperchen, BSG). Manchmal punktieren die Ärzte die Bauchhöhle und lassen die gewonnene Flüssigkeit im Labor untersuchen. In unklaren Fällen entscheiden sich die Ärzte auch für eine Bauchspiegelung oder eine diagnostische Baucheröffnung.

Differenzialdiagnosen. Ähnlich ausgeprägte Beschwerden verursachen z. B. der Darmarterienverschluss, die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung und die Blinddarmentzündung.

Eine ganze Reihe von Erkrankungen rufen das Bild einer Peritonitis hervor, ohne dass eine Peritonitis vorliegt (Pseudoperitonitis). Dazu gehören vor allem urologische Erkrankungen wie die akute Nierenbeckenentzündung oder der Niereninfarkt, der Herzinfarkt, aber auch Stoffwechselentgleisungen wie das diabetische Koma oder die Addison-Krise.

Behandlung

Die Chirurgen öffnen den Bauchraum in einer Notoperation (Notfall-Laparatomie), um die Infektionsquelle bzw. die Durchbruchsstelle zu beseitigen. Sie saugen die Sekrete ab, vernähen eventuelle Durchbruchstellen und entfernen abgestorbene Gewebeteile. Schließlich spülen die Ärzte die Bauchhöhle mit steriler Flüssigkeit und gegebenenfalls mit Antibiotika (die Antibiotikatherapie wird nach der Operation durch Infusionen fortgesetzt). Damit Wundsekrete und Flüssigkeiten gut abfließen können, legen die Ärzte Drainageschläuche in die Bauchhöhle. Bei einer ausgeprägten Entzündung verschließen die Ärzte die Bauchwunde meist nur vorläufig, um dann nach etwa 2 Tagen den Zustand im Bauch mit einer erneuten Operation zu kontrollieren (Second-Look-Operation).

In den Fällen, in denen die Ursache nicht chirurgisch behoben werden kann oder der Patient nicht operationsfähig ist, beginnen die Ärzte sofort hochdosiert mit Antibiotikainfusionen.

Prognose

Je nach vorliegender Grunderkrankung und Ausprägung der Bauchfellentzündung reicht die Sterblichkeit von 0 bis zu 50 %.

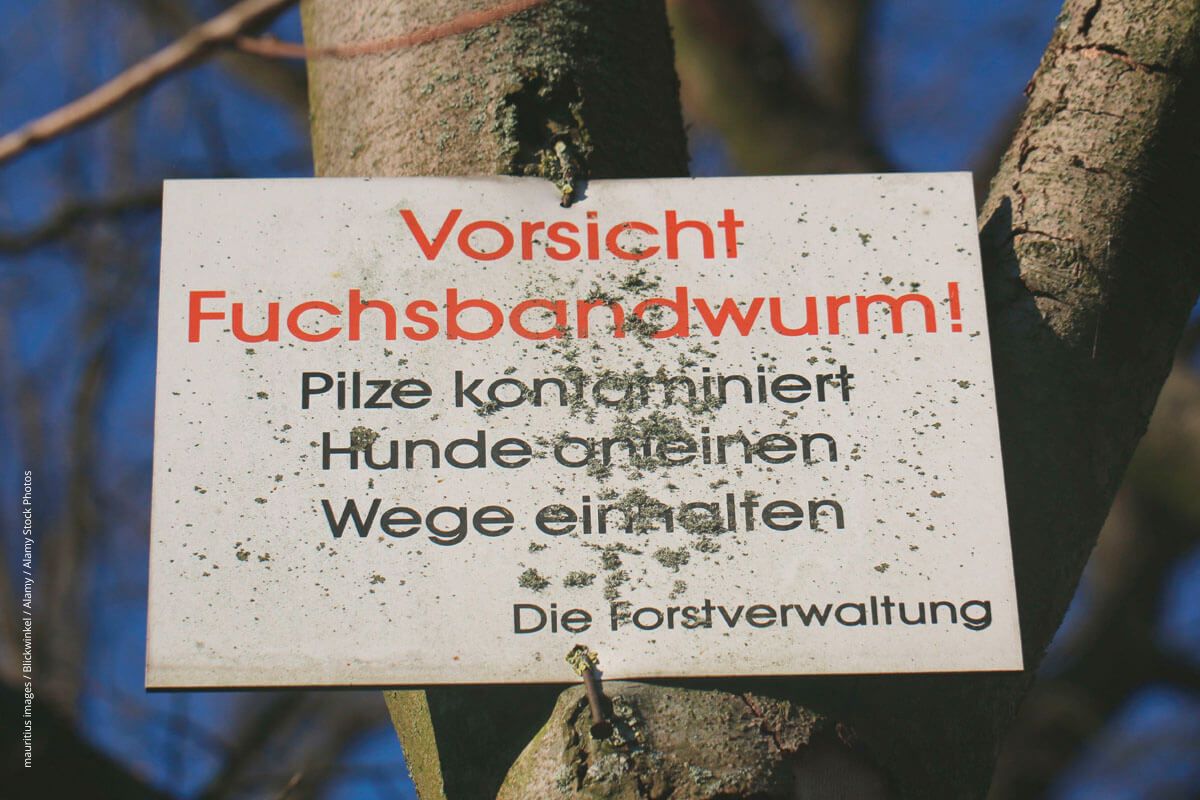

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute