Gesundheit heute

Bauchspeicheldrüsenkrebs

Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom): Meist von den Schleimhäuten der kleinen Bauchspeicheldrüsengänge ausgehender Krebs. Er tritt vor allem zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr auf; Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Das Risiko ist bei Rauchern dreifach höher, ferner bei chronischer, erblich bedingter Bauchspeicheldrüsen-Entzündung und einigen seltenen Erbkrankheiten. Da der Krebs anfangs kaum Beschwerden verursacht, wird die Diagnose häufig erst im fortgeschrittenen Stadium gestellt, in dem eine Operation mit dem Ziel der völligen Tumorentfernung nur selten möglich ist. Die Prognose ist daher schlecht, die 5-Jahres-Überlebenszeit aller Bauchspeicheldrüsenkrebse liegt bei unter 2 %.

Neben dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, der keine Hormone produziert, gibt es auch verschiedene gut- und bösartige hormonbildende Tumoren der Bauchspeicheldrüsenzellen.

Symptome und Leitbeschwerden

- Oberbauchbeschwerden, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen

- Müdigkeit, Abnahme der Leistungsfähigkeit, Gewichtsverlust

- Schmerzen, die vom Oberbauch gürtelförmig in den Rücken ziehen

- Manchmal Gelbsucht, wenn der Krebs sich im Pankreaskopf befindet und den Gallengang einengt

- Selten Thrombosen unklarer Ursache

- Später oft Diabetes.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen

- bei oben genannten Beschwerden.

Die Erkrankung

Ursachen und Risikofaktoren

Der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nach dem Dickdarmkrebs und dem Magenkrebs der häufigste bösartige Tumor des Magen-Darm-Bereichs. Meist geht der Krebs von den Zellen des Gangsystems aus. Warum die Zellen bösartig entarten, ist nicht bekannt. Es gibt jedoch einige Risikofaktoren, die diese Entwicklung begünstigen. Dazu gehören

- genetische Veranlagung

- chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung

- Übergewicht

- Diabetes

- hoher Alkoholkonsum

- Rauchen.

Klinik

Die meisten Erkrankten bemerken erst spät Krankheitszeichen. Dazu gehören Gewichtsverlust, Mattigkeit, eine Abnahme der Leistungsfähigkeit oder leichte Schmerzen im Oberbauch, die mit Verdauungsstörungen einhergehen. In seltenen Fällen gehen die Patienten zum Arzt, weil sie Oberbauchschmerzen haben. Häufiger wird die Krankheit jedoch erst entdeckt, wenn sich bei Patienten eine Gelbsucht (Ikterus) zeigt. Dann ist es für eine Heilung oft zu spät, da die Gelbsucht meist erst auftritt, wenn der Krebs schon lange wachsen konnte.

Komplikationen

Durch seine zentrale Lage verursacht ein fortgeschrittener Bauchspeicheldrüsenkrebs zahlreiche Komplikationen. Er streut früh Metastasen, vor allem in die Leber, in das Bauchfell (Peritonealkarzinose), aber auch in Lunge und Knochen. Wenn er größer wird, drückt er auf den Magenausgang und/oder den Gallengang und es kommt zu einer Magenausgangsstenose mit Erbrechen und Übelkeit oder Galleabflussstörungen mit Gelbsucht. Geht durch das bösartige Wachstum auch insulinproduzierendes Inselzellgewebe zugrunde, entwickelt sich ein Insulinmangel mit Diabetes mellitus.

Diagnosesicherung

Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Gelbsucht führen den Patienten schließlich zum Hausarzt. Der bemerkt beim Abtasten des oberen Bauchs mitunter einen festen Widerstand. Die Ultraschalluntersuchung erhärtet den Verdacht auf einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, eventuell entdeckt der Arzt dabei auch schon Lebermetastasen. Besonders typisches Zeichen für den Bauchspeicheldrüsenkrebs ist das double-duct-sign im Ultraschall, bei dem sowohl Gallengang als auch Pankreasgang durch den bösartigen Tumor verlegt und durch den Aufstau der Sekrete erweitert sind.

CT und Kernspin (gegebenenfalls zusammen mit MRCP und Magnetresonanz-Angiografie) sowie die Endosonografie sichern die Diagnose und stellen das Stadium der Erkrankung fest. Bei einem unklaren Bildbefund ist eine Biopsie mit feingeweblicher Untersuchung des Punktats nötig. Diese Biopsie entnehmen die Ärzte in der Regel mit Hilfe von ERCP und Endosonografie.

Ausbreitungsdiagnostik

Ob Fernmetastasen vorliegen, beurteilen die Ärzte im Rahmen der Ausbreitungsdiagnostik. Dazu gehört z. B. eine CT-Untersuchung des Brustkorbs, um Lungenmetastasen nachzuweisen oder Ultraschalluntersuchungen. Knochenmetastasen lassen sich vor allem mithilfe der Skelettszintigrafie finden, einem Diagnoseverfahren aus der Nuklearmedizin. Bei unklaren Befunden führen die Ärzte vor einer chirurgischen Tumorentfernung auch eine diagnostische Laparoskopie durch, um Komplikationen wie eine Peritonealkarzinose oder kleine Metastasen zu erkennen.

Differenzialdiagnose. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als schwierig zu diagnostizieren. Insbesondere ähneln die Beschwerden denen einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, dem Gallenblasenkrebs oder einer Pankreaszyste.

Behandlung

Operative Behandlung

Ist die Krebserkrankung auf die Bauchspeicheldrüse beschränkt und ist der Tumor klein, versucht der Chirurg, ihn vollständig durch eine Operation zu entfernen. Leider ist dies nur bei sehr wenigen Patienten möglich, am häufigsten beim Pankreaskopfkarzinom.

Die klassische Operation zur Entfernung der Bauchspeicheldrüse (Whipple-Operation) ist sehr eingreifend. Die Ärzte entfernen dabei nicht nur die Bauchspeicheldrüse, sondern auch den Zwölffingerdarm, die Gallenblase und einen Teil des Magens. Die Sterblichkeit bei dieser Operation beträgt 15 %. Deshalb werden heute weniger radikale Operationsverfahren bevorzugt, bei denen zumindest der Magen erhalten bleibt. Ist nur der Pankreaskörper bzw. -schwanz von einem Tumor befallen, werden auch nur diese Anteile der Bauchspeicheldrüse einschließlich der Milz entfernt.

Palliative Behandlung

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten ist eine operative Entfernung des Tumors nicht möglich. Hier versucht der Arzt, mit operativen Verfahren, Chemotherapie und Bestrahlungen die Schmerzen zu lindern und die Verdauungsfunktion zu erhalten.

- Wenn sich die Gallenflüssigkeit staut und Juckreiz und Gelbsucht hervorruft, muss ein funktionierender Galleabfluss geschaffen werden. Dazu legt der Arzt einen Stent in den verengten Bauchspeicheldrüsen- bzw. Gallengang oder stellt eine künstliche Verbindung zwischen Gallengang und Darm her. Auch eine Ableitung der Gallenflüssigkeit nach außen ist möglich (PTCD – perkutane transhepatische Cholangiodrainage).

- Wird der Magenausgang durch den Tumor eingeengt, kann der Arzt operativ eine Verbindung zwischen Magen und Darm herstellen, um die Engstelle zu umgehen. In manchen Fällen bekommt der Patient auch eine spezielle Magensonde zur Entlastung, um Übelkeit und Erbrechen zu lindern (PEG-Sonde).

- Die oft quälend starken Schmerzen, die sich mit Schmerzmitteln nicht ausreichend lindern lassen, erfordern eventuell die Zerstörung sensibler Nerven im Bauchraum. Schmerzhafte Metastasen in Gehirn und Knochen bestrahlen die Ärzte häufig direkt.

- Eine palliative Chemotherapie kann die Lebenszeit um einige Monate verlängern. Eingesetzt werden dafür z. B. Gemcitabin und Erlotinib. Bei sehr starken Nebenwirkungen und deutlich eingeschränkter Prognose empfehlen die Ärzte jedoch manchmal auch den Abbruch der palliativen Chemotherapie.

Nachbehandlung

Besonders nach der Whipple-Operation sind eine intensivmedizinische Überwachung und ein langsamer, sorgfältig geplanter Kostaufbau unerlässlich. Da eine Pankreasinsuffizienz besteht, müssen die von der Bauchspeicheldrüse nicht mehr gebildeten Verdauungsenzyme in Form von magensaftresistenten Mikropellets (z. B. Kreon®) zu jeder Mahlzeit in ausreichender Dosis eingenommen werden. Außerdem ist eine Insulintherapie notwendig. Insgesamt bleibt die Lebensqualität der Betroffenen oft stark eingeschränkt.

Prognose

Die Prognose ist sehr schlecht: Die durchschnittliche Überlebenszeit beträgt zum Zeitpunkt der Diagnosestellung zwischen 6 und 24 Monate. Bei sehr kleinen operablen Tumoren (Durchmesser maximal 2 cm) ohne Metastasen liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei 40 %. In späteren Stadien ist nach einer Operation von 15 % auszugehen. Wird nur palliativ therapiert, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei 0 %.

Ihr Apotheker empfiehlt

Rauchen, Alkohol und Übergewicht sind bekannte Risikofaktoren für die Entwicklung eines Bauchspeicheldrüsenkrebses. Vorbeugend wirkt also ein allgemein gesunder Lebensstil:

- Verzicht auf das Rauchen. Ausführliche Tipps für die Raucherentwöhnung finden Sie unter Nikotinabhängigkeit, Abschnitt Raucherentwöhnung

- Mäßiger Alkoholkonsum. Als risikolose Schwellendosis gelten 10–12 g reiner Alkohol/Tag für gesunde, nicht schwangere Frauen und 20–24 g für Männer. 10 bis 12 g Alkohol entsprechen circa

- 0,25 l Bier (5 Vol-%)

- 0,1 l Wein/Sekt (11 Vol-%)

- 0,2 l Longdrink mit 4 cl Wodka (38 Vol-%)

- 0,04 l Spirituose (38 Vol-%). Mehr zum Thema Alkoholabhängig und zu Entwöhnung und Entzug unter Alkoholabhängigkeit

- Regelmäßige körperliche Bewegung. Bringen Sie sich in Schwung, fahren Sie Rad, machen Sie ausgiebige Spaziergänge, fangen Sie an zu walken, joggen oder schwimmen Sie. Angenehmer Nebeneffekt: Falls Sie Übergewicht haben, helfen diese Aktivitäten beim moderaten Abnehmen.

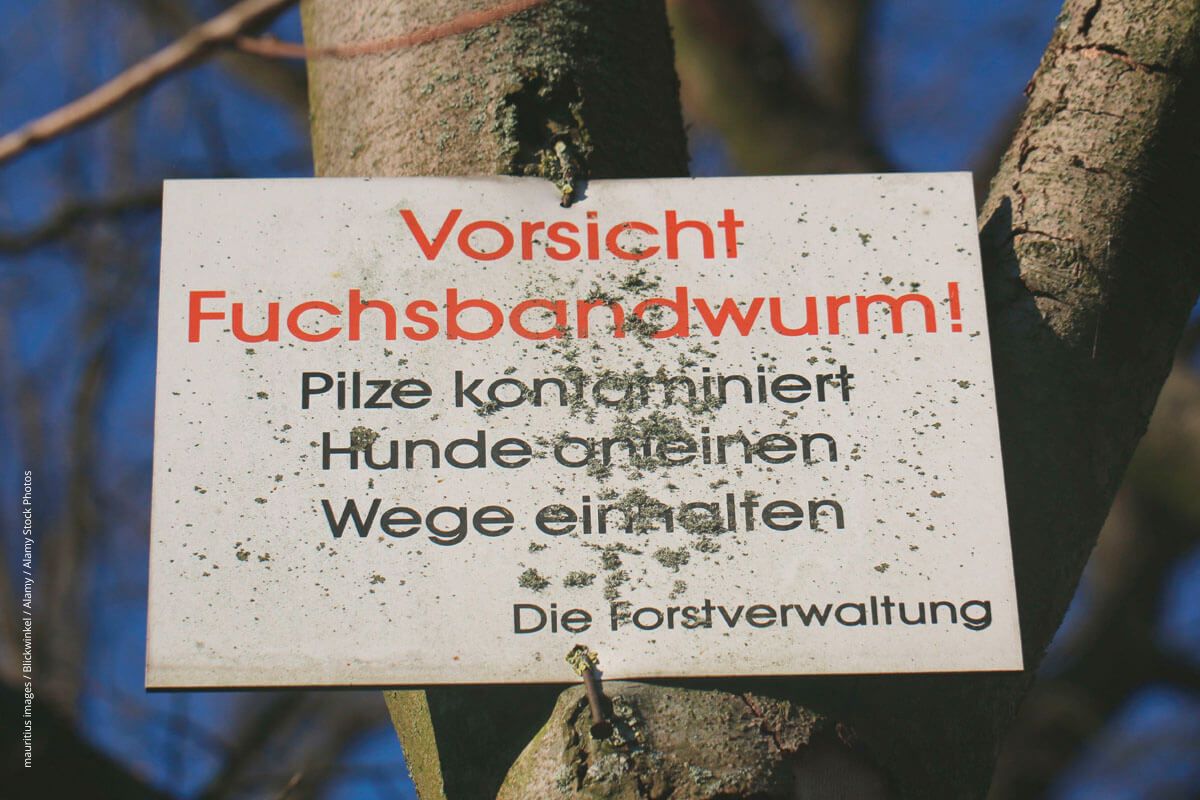

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute