Gesundheit heute

Aszites

Aszites (Bauchwassersucht): Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Der Aszites ist meist das Zeichen für eine fortgeschrittene Erkrankung mit schlechter Prognose, in 75 % der Fälle liegt eine Leberzirrhose zugrunde. Die Flüssigkeitsmenge des angesammelten Wassers kann enorm sein und weit über zehn Liter betragen. Betroffene bemerken als erstes eine Zunahme des Bauchumfangs; Hose und Gürtel passen nicht mehr. Später führt der Aszites zu Druckgefühlen und Übelkeit, manchmal sogar zu Atemnot. Um die Beschwerden zu lindern, versuchen die Ärzt*innen, das Bauchwasser zu verringern. Behandelt wird dabei mit harntreibenden Mitteln, Punktionen und Shunts.

Symptome und Leitbeschwerden

- Plötzliche Zunahme des Bauchumfangs

- Druckgefühl

- Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen

- Atemnot bei massivem Aszites

- Nabelbruch

- Oft verbunden mit anderen Wassereinlagerungen, z. B. an den Unterschenkeln.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen bei

- Stetig zunehmendem Bauchumfang

- Atemnot

- Druckgefühl im Bauch.

Die Erkrankung

Krankheitsentstehung

Beim Aszites gelangt Flüssigkeit, häufig mitsamt Zellen, Blutbestandteilen und Eiweiß in die Bauchhöhle. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich:

- Pfortaderhochdruck. Steigt zum Beispiel der Druck in den Venen des Bauchraums, „drückt“ sich Flüssigkeit aus den Gefäßen in die Bauchhöhle. Das passiert z. B. dann, wenn sich das Blut in der Pfortader staut (Pfortaderhochdruck). Zu einem solchen Druckanstieg in der Pfortader kommt es vor allem bei Leberzirrhose und beim Leberkrebs, aber auch bei einer Rechtsherzinsuffizienz oder einer Pfortaderthrombose.

- Krebs. Ist der Lymphabfluss verlegt – z. B. durch bösartige Tumoren und Metastasen am Bauchfell (Peritonealkarzinose) – wird weniger Flüssigkeit und Lymphe aus dem Bauch aufgenommen. Bösartige Tumoren „schwitzen“ auch selbst aktiv Wasser in den Bauchraum, häufig finden sich im Aszites dann auch Tumorzellen. Außerdem bilden bösartige Tumoren häufig Proteine, die die Neubildung von Blutgefäßen anregen. Diese neuen Blutgefäße sind oft besonders durchlässig, wodurch wiederum vermehrt Flüssigkeit in den Bauchraum gelangt.

- Eiweißmangel. Verringert sich der Eiweißanteil im Blut, wandert Wasser aus den Blutgefäßen in die Bauchhöhle. Dies ist z. B. bei einer Leberfunktionsstörung mit verminderter Eiweißbildung (Leberzirrhose), bei Mangelernährung, Hunger und Magersucht der Fall. Weitere Ursachen sind Eiweißverluste bei Nieren- oder Darmerkrankungen.

- Entzündungen. Kommt es zu Entzündungen im Bauchraum, steigt die Durchblutung und die Zellwände werden durchlässiger. In der Folge gelangen Flüssigkeit und oft auch Entzündungszellen in die Bauchhöhle. Dieser Mechanismus spielt z. B. eine Rolle bei der Bauchfellentzündung oder der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Klinik

Aufgrund der oben beschriebenen Mechanismen sammelt sich zunehmend Flüssigkeit im Bauchraum an. Zunächst bemerken Betroffene den Aszites meist nicht. Werden es mehrere Liter, nehmen Bauchumfang und Gewicht zu, und Kleidungsstücke passen nicht mehr. Oft flacht die Vertiefung des Bauchnabels ab; gelegentlich kommt es zu einem Nabelbruch. Bei großen Mengen an Flüssigkeit im Bauch leiden die Betroffenen unter Druckgefühlen, Übelkeit und Sodbrennen. Drückt das Bauchwasser das Zwerchfell nach oben, kommt auch Atemnot dazu.

Diagnosesicherung

Einfach und sicher lässt sich ein Aszites mithilfe eines Bauchultraschalls feststellen. Schwieriger ist es, die Ursache für den Aszites zu finden. Einen neu entstandenen Aszites punktiert die Ärzt*in deshalb häufig, um seine Zusammensetzung zu analysieren und so die Herkunft der Flüssigkeit herauszufinden. Dabei sucht die Ärzt*in im Aszites z. B. nach Eiweißen, roten und weißen Blutkörperchen, Tumormarkern, Tumorzellen oder bakteriellen Erregern.

Neben körperlicher Untersuchung und Analyse des punktierten Aszites nutzt der Arzt Laboruntersuchungen und bildgebende Verfahren, um der eigentlichen Grunderkrankung wie Krebs, Zirrhose oder Herzschwäche auf die Spur zu kommen.

Differenzialdiagnosen. Ein vermehrter Bauchumfang ist auch das Symptom von vermehrter Luft im Magen-Darm-Trakt (Meteorismus, z. B. bei Darmerkrankungen wie Zöliakie oder Milchzuckerunverträglichkeit), Fettleibigkeit und Schwangerschaft.

Behandlung

Die wichtigste Behandlungsmaßnahme besteht in der Therapie der zugrunde liegenden Krankheit, z. B. indem die Ärzt*in das Fortschreiten der Leberzirrhose verzögert, einen Tumor operativ entfernt oder eine Entzündung behandelt.

Behandlung des Aszites

Um die Beschwerden zu lindern, die der Aszites selbst verursacht, versuchen die Ärzt*innen die Flüssigkeitsmenge im Bauchraum zu verringern. Dazu gibt es verschiedene Methoden.

Basismaßnahmen. Je nach Zusammensetzung und Ursache des Aszites ist die Kontrolle der Salz- und Flüssigkeitszufuhr geboten. Dann darf die Patient*in am Tag nicht mehr als 1,5 l Flüssigkeit trinken und 5 g Salz zu sich nehmen. Zur Kontrolle der Wassereinlagerungen muss sich die Patient*in auch täglich wiegen.

Diuretika. Mit harntreibenden Mitteln (Diuretika) versucht die Arzt*in, die Flüssigkeit über die Niere aus dem Körper auszuschwemmen. Hier setzt er oft Spironolacton ein, in manchen Fällen auch kombiniert mit Furosemid. Während einer Therapie mit Diuretika kontrolliert die Arzt*in engmaschig die Nierenwerte sowie Natrium und Kalium im Blut, da sich diese durch Medikamente verändern können.

Aszitespunktion. Ist die Behandlung mit harntreibenden Mitteln nicht ausreichend, zieht die Arzt*in die Flüssigkeit mit einer Kanüle oder Hohlnadel ab. Pro Punktion werden so 0,5–1,5 Liter entfernt, was die Patient*in sofort als Erleichterung wahrnimmt: z. B. im Rückgang von Schmerzen durch die verringerte Bauchspannung und Besserung der Luftnot.

Dauerableitungssystem. Läuft trotz Punktion immer wieder Aszites in die Bauchhöhle, lindern die Ärzt*innen die Beschwerden auch mit Ableitung des Bauchwassers über einen Kunststoffkatheter nach außen. Der Katheter wird mit einem Pflaster an der Bauchdecke befestigt. Danach schließt man einen Hahn an, über den die Patient*in das Ablaufen der Flüssigkeit selbst steuern kann.

Portokavaler Shunt. Bei einem Aszites aufgrund eines Pfortaderhochdrucks hilft in manchen Fällen ein portokavaler Shunt. Dabei verbinden die Ärzt*innen die Pfortader mit der unteren Hohlvene und leiten das Blut an der Leber vorbei. So wird das durchflussgestörte Gebiet umgangen, das Blut kann wieder besser abfließen und weniger Wasser wird in die Bauchhöhle gedrückt. Nachteil daran ist, dass das umgeleitete Blut nicht mehr entgiftet wird und daher das Risiko einer hepatischen Enzephalopathie besteht.

Prognose

In der Regel ist die Prognose leider schlecht: Ein Aszites ist in den meisten Fällen Zeichen für das Fortschreiten einer ernsten Erkrankung. Tritt bei Patient*innen mit Leberzirrhose ein Aszites auf, stirbt jede*r zweite innerhalb der nächsten 2 Jahre.

Ihr Apotheker empfiehlt

Was Sie selbst tun können

- Trinkmengen einhalten. Halten Sie sich an die empfohlenen Trinkmengen, um die Flüssigkeitszufuhr zu kontrollieren. Meist wird eine Menge von 1,2–1,5 l/Tag empfohlen. Bei der Flüssigkeitsberechnung sind Suppen, Soßen, Joghurts dazuzuzählen. Gegen Durst helfen folgende Tipps:

- Trinken Sie aus kleinen, schmalen Gläsern.

- Verwenden Sie kein zusätzliches Salz bei Ihrem Essen.

- Meiden Sie süße Speisen, auch sie erzeugen Durst.

- Benetzen Sie die Mundhöhle mit Mundspray.

- Saures wie Zitrone, Limone oder Essig wirkt als Durstlöscher.

- Atmen Sie durch die Nase statt durch den Mund.

- Vermeiden Sie trockene Raumluft.

- Genügend Ruhe. Halten Sie tagsüber 4–5 Stunden Tagesruhe. Im Liegen wird mehr Wasser über die Niere ausgeschieden, es kann sich daher weniger im Körper ansammeln.

- Gewicht kontrollieren. Wiegen Sie sich täglich und notieren Sie Ihr Gewicht. Suchen Sie Ihre Ärzt*in auf, wenn Bauchumfang und/oder Gewicht zunehmen.

- Bei Nebenwirkungen zur Ärzt*in. Harntreibende Medikamente führen manchmal zu niedrigem Blutdruck, starker Mundtrockenheit, Übelkeit und Erbrechen, Müdigkeit und Muskelschwäche. Suchen Sie Ihre Ärzt* auf, wenn Sie solche Beschwerden verspüren. Manchmal muss die Dosis der Diuretika angepasst oder auch das Präparat ausgetauscht werden.

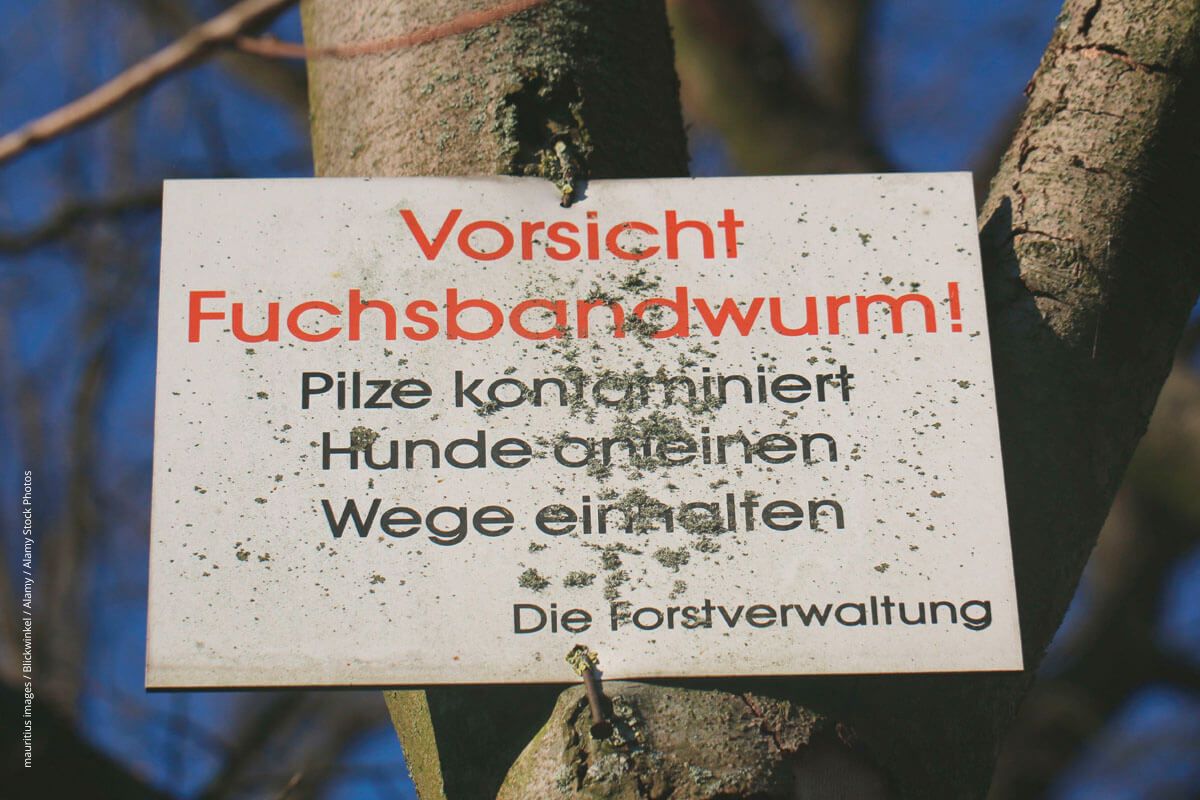

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute