Gesundheit heute

Hepatitis, nicht virusbedingt

Akute toxische Hepatitis (nicht infektiöse, nicht virusbedingte Leberentzündung): Schwere Leberentzündung, die sich innerhalb von wenigen Tagen entwickelt. Ursache sind meist versehentlich oder in suizidaler Absicht eingenommene Gifte wie das Gift des Knollenblätterpilzes, in Übermengen eingenommene Arzneimittel (z. B. Paracetamol®), Pflanzenschutzmittel, aber auch schwere Medikamentennebenwirkungen. Die Prognose ist schlecht, wenn die eingenommene Giftdosis hoch war und die intensivmedizinischen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Zeit zu überbrücken, bis die Selbstheilungskraft der Leber einsetzt. In diesen Fällen hilft nur eine Lebertransplantation.

Symptome und Leitbeschwerden

- Abgeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen

- Schmerzen im rechten Oberbauch

- Gelbfärbung der Augenlederhaut (Ikterus)

- Verwaschene Sprache, Verwirrung

- Bewusstseinsstörung bis hin zum Koma.

Wann zum Arzt

Sofort den Notarzt (110) rufen bei

- Verwaschener Sprache, Bewusstseinsstörungen, Koma

- typischer Auffindesituation (nicht ansprechbarer Patient, leere Tablettenröhrchen).

Die Erkrankung

Ursachen

Bei der akuten toxischen Hepatitis kommt es durch die aufgenommenen Giftstoffe oder überdosierten Medikamente zu schweren Schäden in der Leber – bis hin zum Absterben der Leberzellen.

Paracetamolvergiftung. Beim Abbau von Paracetamol entsteht neben ungefährlichen Abbauprodukten ein Stoff, der für den Organismus besonders giftig ist: N-Acetyl-p-benzochinonimin, auch NAPQI genannt. Normalerweise wird dieser Stoff in der Leber von Glutathion abgefangen und über die Niere ausgeschieden. Fällt jedoch durch eine Überdosierung von Paracetamol zu viel des giftigen NAPQI an, reichen die Glutathionvorräte in der Leber nicht aus: In der Folge reagiert das "freie" NAPQI mit wichtigen Proteinen in der Leberzelle, verändert diese und führt letztendlich zum Absterben der Leberzellen.

Knollenblätterpilzvergiftung. Das im Knollenblätterpilz enthaltene Gift Amanitin schädigt ein für die Eiweißbildung in der Zelle besonders wichtiges Enzym, die RNA-Polymerase. Ist dieses Enzym ausgeschaltet, können für den Zellstoffwechsel lebenswichtige Eiweiße nicht mehr gebildet werden. Zunächst zehrt die Leberzelle noch von ihren Eiweißvorräten. Sind diese aber nach wenigen Tagen aufgebraucht und es fehlt der Nachschub, funktionieren die Stoffwechselvorgänge in der Zelle nicht mehr und die Zelle stirbt ab. Andere Organsysteme, vor allem die Niere, werden parallel zur Leber auf die gleiche Art und Weise schwer geschädigt.

Acetylsalicylsäure. Beim seltenen Reye-Syndrom (siehe unten) schädigt Acetylsalicylsäure – womöglich in Verbindung mit vorangegangenen Infekten – die Kraftwerke der Zelle (die sogenannten Mitochondrien). Dadurch fällt die Energieversorgung aus, was vor allem in Gehirn und Leber zu schweren akuten Störungen und Zellsterben führt.

Verlauf

Je nach Gift und Dosis kommt es durch die Zerstörung der Leberzellen sehr schnell oder innerhalb weniger Tage zu einem akuten Leberversagen. Erste Anzeichen sind Schwächegefühle und Übelkeit; diese werden schon bald von schwerem Krankheitsgefühl und lebertypischen Symptomen wie Gelbfärbung der Haut begleitet. Da die Entgiftungsfunktion der Leber ausfällt, entwickeln sich rasch schwere Kreislaufstörungen und es kommt zu Bewusstseinsstörungen wie Schläfrigkeit und Benommenheit. In der Folge entsteht das überwiegend tödlich verlaufende Leberausfallkoma.

Komplikation bei Kindern: Reye-Syndrom

Das Reye-Syndrom ist durch die Kombination einer akuten Leberentzündung mit einer akuten Gehirnentzündung (Enzephalitis) gekennzeichnet. Es tritt vor allem zwischen dem 5. und 9. Lebensjahr auf (häufig nach Virusinfektionen und der Einnahme von Acetylsalicylsäure) und beginnt meistens mit grippeartigen Symptomen wie Müdigkeit, Fieber und Erbrechen. Krampfanfälle, Bewusstseinsstörungen und Atemstörungen können hinzukommen.

Diagnosesicherung

Beim Verdacht auf eine akute toxische Hepatitis muss der Arzt parallel zur intensivmedizinischen Versorgung die Ursache klären, das Ausmaß der Schädigung erkennen und die nötige Therapie planen. Wichtigste Verfahren dafür sind:

- Befragung des Patienten bzw. seiner Angehörigen. Dabei spielen Vorerkrankungen, aber auch die Einnahme von Medikamenten, Alkoholkonsum und ein evtl. Drogenmissbrauch eine Rolle.

- Laboruntersuchungen, z. B. von:

- Transaminasen, alkalischer Phosphatase und Bilirubin, die das Ausmaß des Leberzellschadens und eines möglichen Gallestaus zeigen

- Albumin oder Cholinesterase zur Einschätzung der verbliebenen Leberfunktion

- Kreatinin und Laktat zum Nachweis weiterer Organkomplikationen

- Toxikologisches Screening, d. h. die Untersuchung des Blutes auf Giftstoffe wie etwa Paracetamol oder Amanitin.

- Ultraschall von Bauch und Leber, um evtl. vorbestehende Lebererkrankungen zu erkennen.

Behandlung

Mit einer intensivmedizinischen Behandlung stabilisieren die Ärzte die Körperfunktionen. Daneben versuchen sie, das Gift aus dem Körper zu entfernen. Dafür gibt es verschiedene Verfahren, z. B.

Magenentleerung über Abführmittel, eine Magenspülung oder mit einem Brechmittel

- Gabe von medizinischer Aktivkohle, um Giftstoffe zu binden

- Hämodialyse, also das "Waschen" des Blutes mit einem Dialysegerät

- Leberdialyse, z. B. das MARS (Molecular Adsorbents Recirculating System). Beim MARS wird, ähnlich wie bei der Dialyse, das Blut gereinigt. Mit Hilfe von Pumpen wird Blut aus dem Körper über verschiedene Filter an großen Eiweißmolekülen (Albumin) vorbei geleitet. An diesen Eiweißmolekülen haften die Giftstoffe und werden so aus dem Körper entfernt. Das entnommene Blut wird in einem Kreislauf dann zurück zum Körper gepumpt. Weitere leberunterstützende Verfahren sind das Prometheus-System und die Leberpherese, bei denen das Blut ebenfalls von schädlichen Stoffen gereinigt wird.

Je nach Gift kommen auch spezielle medikamentöse Behandlungen in Frage:

- Knollenblätterpilzvergiftung: Silibinin (z. B. als Legalon SIL) stabilisiert die Zellmembranen der Leberzellen und hemmt dadurch das Eintreten des Giftes in die Leberzellen. Außerdem stimuliert es die RNA-Polymerase und fördert dadurch die Eiweißbildung.

- Paracetamolvergiftung: N-Acetylzystein (z. B. Fluimucil®) liefert der Leber Cystein. Dadurch bilden die Leberzellen vermehrt Glutathion und neutralisieren so das giftige Abbauprodukt NAPQI (siehe oben Paracetamolvergiftung).

In manchen Fällen lässt sich die Zeit bis zu einer Selbstheilung der Leber nicht mit leberunterstützenden Verfahren und intensivmedizinischer Behandlung überbrücken. Hier ist die einzige mögliche Therapie die Lebertransplantation.

Prognose

Generell ist die Leber ein Organ mit sehr hohem Heilungsvermögen. Selbst nach schwerem Schock und Leberversagen vermag die Leber, anders als die Nieren, sich vollständig zu erholen.

Kommt es aber durch die akute toxische Hepatitis zum Vollbild des Leberversagens ist die Lage sehr ernst:

- Nur 35 % der Patienten überleben die ersten 3 Wochen nach Erkrankungsbeginn.

- Ist eine Lebertransplantation möglich, überleben etwa 80 % der Patienten die ersten 3 Jahre.

- Beim Reye-Syndrom ist die Prognose ebenfalls kritisch: 50 % der Kinder versterben, von den Überlebenden behalten viele Hirnschäden wie Lähmungen oder Sprachstörungen zurück.

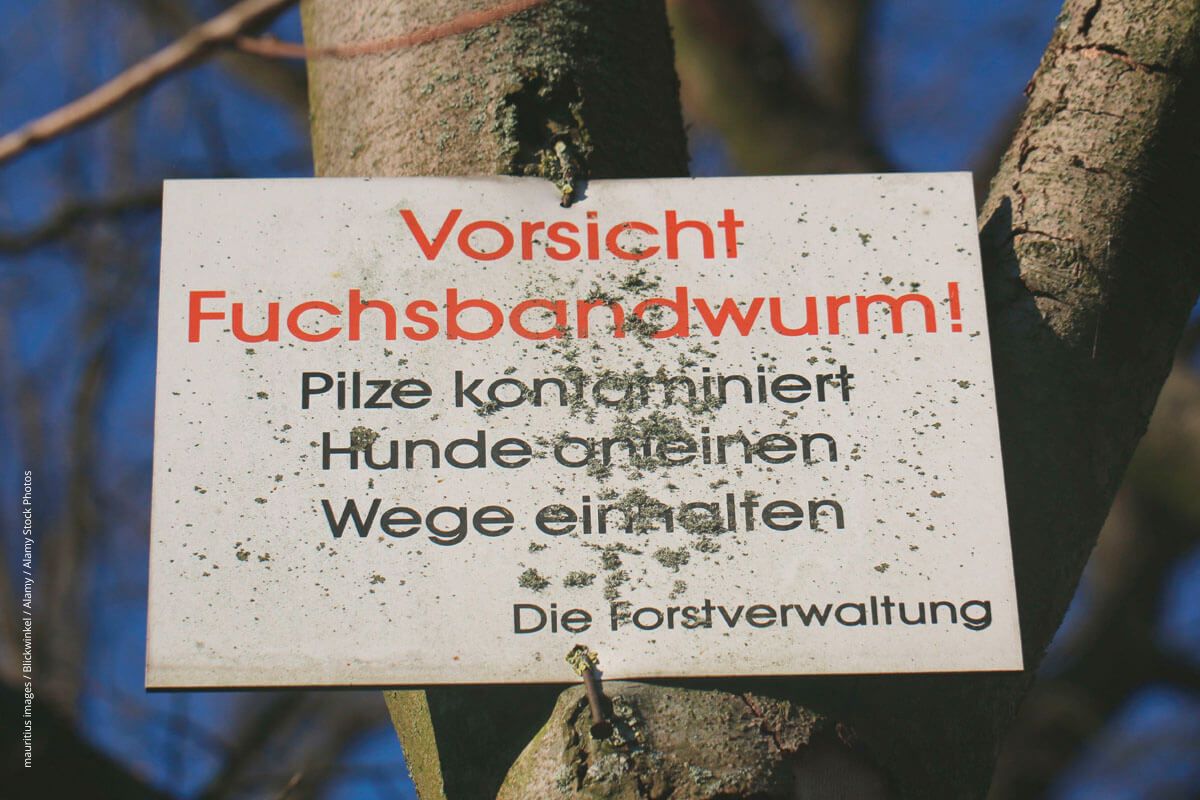

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute