Gesundheit heute

Aufbau und Funktion von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

Wenn der Speisebrei den Magen verlassen hat, findet die chemische Verdauung statt. Den Großteil der hierfür benötigten chemischen Hilfsstoffe, die Enzyme, liefern Leber und Bauchspeicheldrüse.

Leber und Gallenwege

Die Leber ist mit 1 500 g das schwerste innere Organ des Menschen, und sie erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben. In zahlreichen biochemischen Reaktionen wandelt sie die über die Blutbahn (Pfortader) gelieferten Nahrungsbausteine um. So bildet sie z. B. aus dem Einfachzucker Glukose Speicherzucker (Glykogen), den sie für Hungerperioden als Energielieferant zur Verfügung hält. Weiterhin baut sie aus den Eiweißbausteinen (Aminosäuren) der Nahrung verschiedene Eiweiße auf, so z. B. Transporteiweiße des Bluts sowie verschiedene Gerinnungsfaktoren. Vom Körper nicht benötigte Eiweiße wandelt sie in Glukose um. Außerdem dient sie als Speicher von Eiweißen und der Vitamine A und B12. Eine weitere wichtige Funktion der Leber besteht in der Entgiftung zahlreicher körpereigener Abbauprodukte sowie fremder Substanzen (z. B. Medikamente und Alkohol) und deren Vorbereitung für die Ausscheidung durch die Gallenflüssigkeit. Diese gelbbraune Gallenflüssigkeit (Galle), die für die Fettverdauung wichtig ist, wird ebenfalls von der Leber gebildet. Sie enthält unter anderem Bilirubin, Gallensäuren, Cholesterin und Phospholipide, die dafür sorgen, dass die Fette im Dünndarm fein verteilt (emulgiert) und von den abbauenden Enzymen (Lipasen) chemisch weiter zerlegt werden können. Ein Teil der Gallenflüssigkeit wird in der Gallenblase gesammelt und eingedickt; bei Bedarf wird sie über den Gallengang in den Zwölffingerdarm abgegeben. Ein großer Teil der Gallenflüssigkeit gelangt im letzten Dünndarmabschnitt wieder über die Darmwand ins Blut zurück und wird über den Pfortaderkreislauf dem Leberstoffwechsel wieder zur Verfügung gestellt.

Gallenwege. Die Leber befindet sich im rechten Oberbauch gleich unterhalb des Zwerchfells. An der Unterseite der Leber, dem Leberhilus, mündet die Pfortader in die Leber, über die sie das nährstoffhaltige venöse Blut aus dem Verdauungstrakt erhält. Darüber hinaus gelangt sauerstoffreiches Blut aus dem großen Kreislauf über die Leberarterie in die Leber. Den Leberhilus verlassen nebeneinander die Lebervene und der Gallengang (Ductus choledochus), über den die von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit in den Zwölffingerdarm fließt. Bis zur nächsten Nahrungsaufnahme wird die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase zwischengelagert und eingedickt. Die birnenförmige Gallenblase liegt an der Unterseite der Leber und ist durch einen kleinen Seitengang, den Gallenblasengang (Ductus cysticus) mit dem Gallengang verbunden. Der Gallengang verläuft in seinem letzten Abschnitt durch die Bauchspeicheldrüse und vereinigt sich hier bei vielen Menschen mit dem Bauchspeicheldrüsengang (Pankreasgang, Ductus pancreaticus), bevor er an der Pankreaspapille (Papilla Vateri, Vater-Papille = Ausgang des Pankreaskanals) in den Zwölffingerdarm mündet.

Bauchspeicheldrüse

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) besteht aus dem Pankreaskopf im rechten Oberbauch, der in den C-förmigen Bogen des Zwölffingerdarms eingebettet ist, dem Pankreaskörper, der die Aorta und die Wirbelsäule im Bereich des 1. und 2. Lendenwirbels überquert, und dem Pankreasschwanz, der sich nach links bis zur Milz hinzieht. Der Arzt unterscheidet nach der Funktion das exokrine Pankreasgewebe, in dem Tag für Tag etwa 1,5l alkalischer Pankreassaft mit den wichtigen Verdauungsenzymen Chymotrypsin und Trypsin (zur Spaltung von Eiweiß) sowie Alpha-Amylase (Pankreasamylase zur Spaltung von Zucker) und Lipase (zur Spaltung von Fett) gebildet wird, vom endokrinen Pankreasgewebe, das die den Zuckerstoffwechsel regulierenden Hormone Insulin und Glukagon bildet. Der exokrine Pankreassaft sammelt sich im Pankreasgang und gelangt – bei 80 % der Menschen zusammen mit dem Gallengang (Ductus choledochus) – durch die Pankreaspapille in den Zwölffingerdarm. Die endokrinen Hormone werden dagegen über den Blutkreislauf im Körper verteilt.

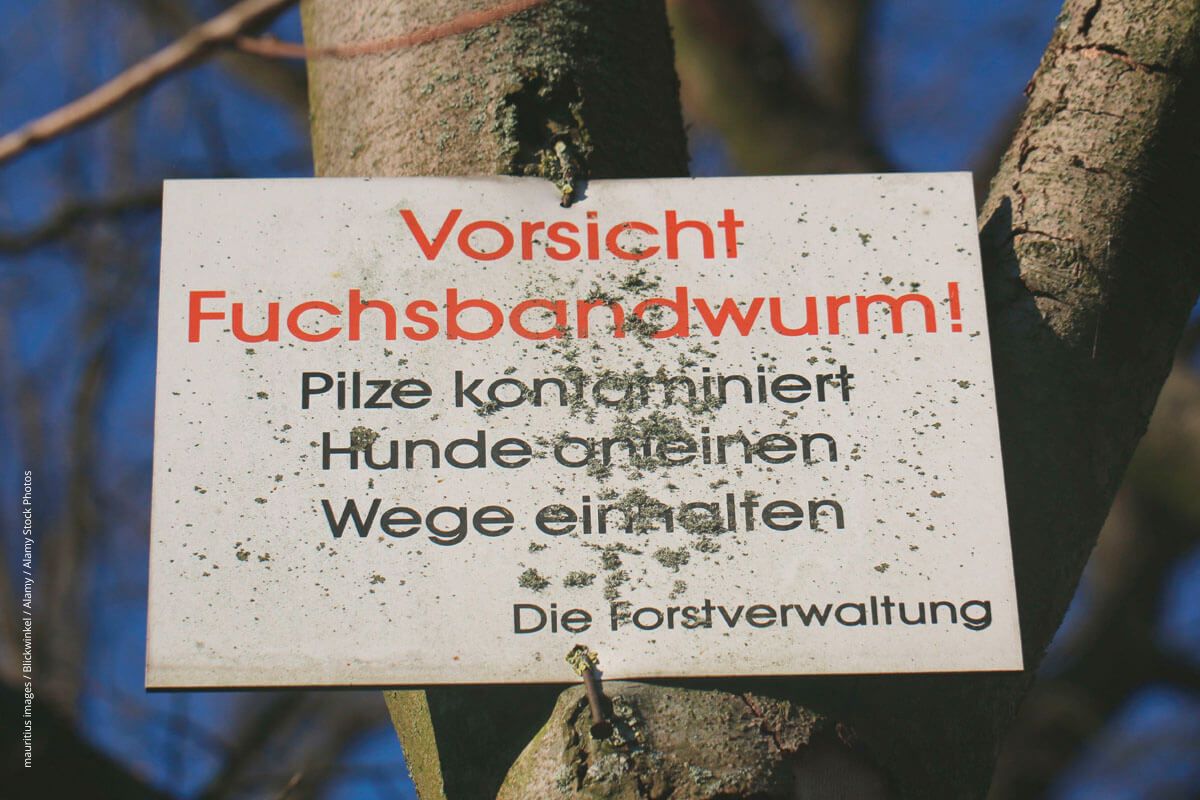

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute