Gesundheit heute

Aftervorfall und Mastdarmvorfall

Analprolaps (Aftervorfall) und Rektumprolaps (Mastdarmvorfall): Sichtbare Ausstülpung der Afterschleimhaut bzw. der Mastdarmschleimhaut, mitunter auch der gesamten Mastdarmwand durch den Analkanal nach außen. Hierzu kommt es zunächst vor allem beim Pressen während des Stuhlgangs; im weiteren Verlauf können die Darmanteile auch permanent nach außen gestülpt bleiben. Aufgrund der fortschreitenden Überdehnung verliert der Schließmuskel allmählich seine Verschlusskraft, der Betroffene kann den Stuhl nicht mehr ausreichend halten. Die Therapie von After- und Mastdarmvorfällen besteht in einer Operation.

Betroffen sind vornehmlich Frauen ab dem 60. Lebensjahr.

Symptome und Leitbeschwerden

- Fremdkörpergefühl beim Stuhlgang

- Juckreiz im Analbereich

- Stuhlinkontinenz (d. h., der Patient kann den Stuhl nicht mehr willkürlich zurückhalten)

- Evtl. Blutauflagerungen auf dem Stuhl

- Tastbare Gewebeausstülpung beim oder nach dem Stuhlgang.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen, wenn

- oben genannte Symptome auftreten.

Die Erkrankung

Ursachen und Risikofaktoren

Wichtigste Ursache eines Analprolapses sind ausgeprägte Hämorrhoiden (4. Schweregrad) und eine Schwäche des Beckenbodens oder des Schließmuskels. Die Beckenbodenschwäche kann viele Ursachen haben wie z. B. eine degenerative Bindegewebsschwäche im Alter oder eine "ausgeleierte" Beckenbodenmuskulatur durch Mehrfachgeburten. Begünstigende Faktoren für eine Schließmuskelschwäche sind jahrelanges übermäßiges Pressen bei chronischer Verstopfung, aber auch immer wieder auftretende Durchfälle.

Beim Rektumprolaps stülpt sich die gesamte Darmwand aus dem Anus nach außen. Hier sind die Haltestrukturen des Beckenbodens noch stärker erschlafft als beim Aftervorfall. Als Ursachen gelten auch hier vor allem Mehrfachgeburten sowie chronische Verstopfung und starkes Pressen.

Klinik

Für beide Prolapsformen sind ein Fremdkörpergefühl beim Stuhlgang, Juckreiz im Analbereich, Stuhlinkontinenz infolge der Schließmuskelschwäche, mitunter auch Blutauflagerungen auf dem Stuhl charakteristisch. Zunächst gelingt es noch, die Ausstülpung (den Prolaps oder Vorfall) manuell zurückzuschieben, allerdings meist unter starken Schmerzen und nur für kurze Zeit; später bleibt der Prolaps dauerhaft bestehen.

Komplikationen

Es droht die Inkontinenz durch Schwächung der Schließmuskulatur. Wenn dauerhaft ausgestülpte Darmanteile eingeklemmt werden, kann es zu einer Nekrose kommen, d. h., dass die eingeklemmten Darmanteile absterben.

Diagnosesicherung

Einen ausgeprägten Vorfall erkennt der Arzt leicht bei der Inspektion der Analregion, anhand der sichtbaren Schleimhaut kann er den After- vom Mastdarmvorfall unterscheiden. In weniger deutlichen Fällen hilft das Austasten des Enddarms mit dem Finger weiter. Dabei lässt der Arzt den Patienten während der Tastuntersuchung pressen, um einen Prolaps zu provozieren und aufzuspüren.

Weitere Untersuchungen umfassen Endosonografie, Proktoskopie oder Rektoskopie, die einen genaueren Überblick über das Ausmaß des Vorfalls verschaffen und für die Planung der Behandlung notwendig sind.

Behandlung

Die Therapie besteht in beiden Fällen in einer plastischen Operation mit der gleichzeitigen Entfernung bestehender Hämorrhoiden. Eine Möglichkeit der chirurgischen Korrektur des Rektumprolapses ist die laparoskopische Rektopexie. Dabei legen die Ärzte den Mastdarm über die Bauchspiegelung frei, ziehen ihn nach oben und nähen ihn am Steißbein fest. Gilt es, aufgrund von hohem Alter oder schlechtem Allgemeinzustand des Patienten eine Vollnarkose zu vermeiden, ist die Operation eines Mastdarmvorfalls auch mit Zugang über den After unter Teilnarkose möglich.

Prognose

Trotz erfolgreicher Operation muss mit Rückfällen gerechnet werden. Dabei ist die Rückfallquote bei einem Mastdarmvorfall mit 40 % höher als bei einem Aftervorfall mit 25 %.

Ihr Apotheker empfiehlt

Nach der Operation eines Mastdarm- oder Aftervorfalls helfen folgende Tipps, einen Rückfall zu vermeiden:

- Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, viel Flüssigkeit und ausreichend Ballaststoffe, um einer Verstopfung vorzubeugen.

- Stärken Sie Ihre Beckenbodenmuskulatur durch Sport und spezielle Beckenbodengymnastik. Viele Kliniken und Volkshochschulen bieten Kurse dafür an.

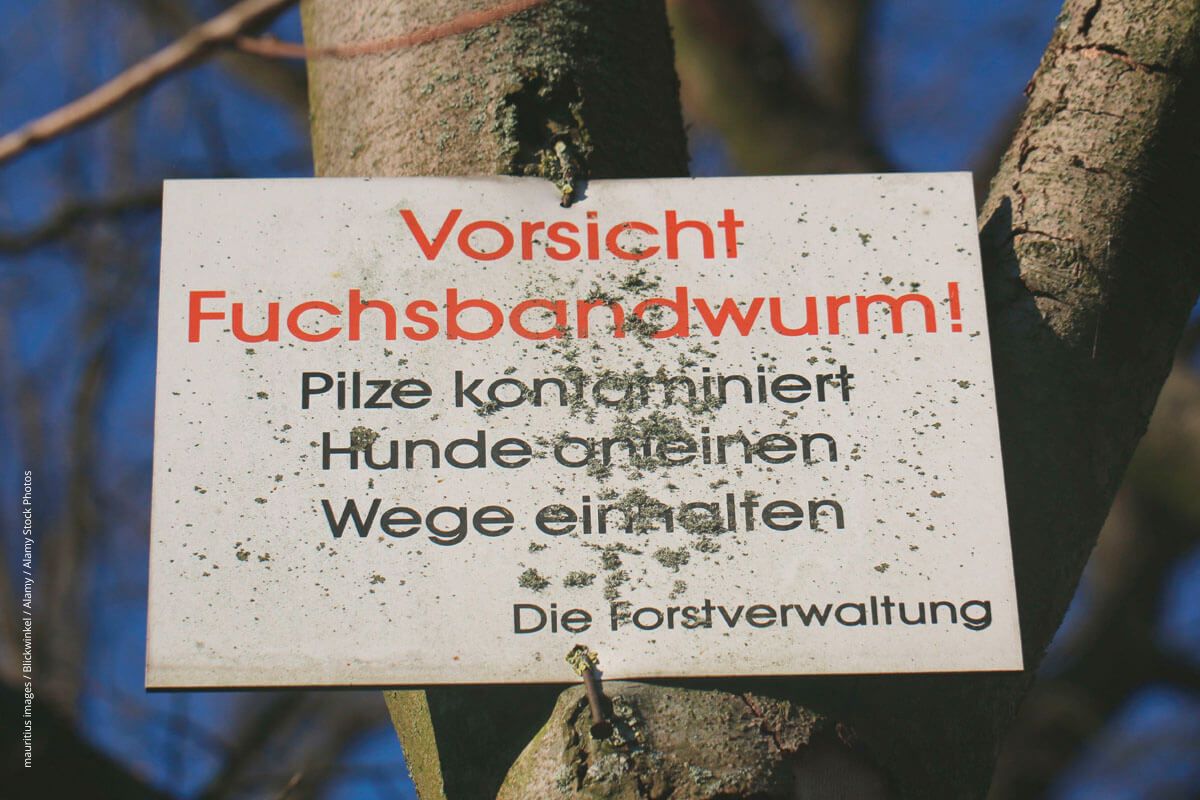

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute