Gesundheit heute

Perianalthrombose

Perianalthrombose (Analvenenthrombose): Kirschkern- bis pflaumengroße bläuliche Knötchen am Afterrand, die durch die Verstopfung einer Vene in der Enddarmschleimhaut entstehen. Perianalthrombosen sind sehr schmerzhaft, verschwinden aber meist von selbst. Die Heilung kann durch Inzision (Einstechen) beschleunigt werden, was auch den Schmerz sofort lindert.

Symptome und Leitbeschwerden

- Akut auftretende Schmerzen am After

- Vor allem während und nach dem Stuhlgang

- Tastbarer bläulicher, praller, druckempfindlicher Knoten am After oder im unteren Teil des Enddarms.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen bei

- oben genannten Beschwerden.

Die Erkrankung

Krankheitsentstehung

Perianalthrombosen sind Blutgerinnsel in einer analen Vene. Blutgerinnsel oder Thrombosen entstehen beispielsweise, wenn der Blutfluss stark verlangsamt ist oder an den inneren Gefäßwänden kleine Verletzungen oder Unebenheiten vorhanden sind. Auch Veränderungen der Zusammensetzung des Blutes können zur Bildung von Blutgerinnseln führen – z. B., wenn das Blut durch Zunahme der roten Blutkörperchen „dicker“ und dadurch zähflüssiger wird. In manchen Fällen bleibt es aber unklar, warum ein Blutgerinnsel entstanden ist.

Risikofaktoren

Für die Entstehung von Perianalthrombosen gibt es begünstigende Faktoren:

- Langes Sitzen auf harten Flächen

- Erhöhter Druck im Bauchraum wie z. B. bei einer Verstopfung oder Schwangerschaft

- Mechanische Verletzungen wie z. B. durch Analverkehr oder Untersuchungen am After

- Scharfe Speisen und Alkohol.

Verlauf

Die schmerzhaften Knoten am Afterrand sind harmlos und verschwinden meist von selbst wieder. Manchmal brechen sie auch auf und es gelangt geronnenes Blut auf den Stuhl oder auf das Toilettenpapier.

Diagnosesicherung

Perianalthrombosen erkennt die Ärzt*in in der Regel an ihrem typischen Aussehen mit bläulich-roten, kirschkern- bis pflaumengroße Knötchen. Bei eindeutigem Befund wird meist auf die Tastuntersuchung des Enddarms verzichtet, die bei dieser Erkrankung sehr schmerzhaft sein kann. Nur wenn die Thrombose im inneren Bereich des Enddarms liegt, ist manchmal eine Proktoskopie erforderlich. Hat die Patient*in sehr starke Schmerzen am After, kann die Ärzt*in diese Untersuchung unter Betäubung durchführen.

Differenzialdiagnosen: Starke akute Schmerzen im Afterbereich treten auch auf bei der Analfissur und beim perianalen Abszess. Ein ähnliches Aussehen haben zudem Marisken, das Analkarzinom (eine seltene Lokalisation des Dickdarmkrebs) und Hämorrhoiden. Aufgrund ihrer Verwechslungsgefahr mit letzteren werden Perianalthrombosen manchmal auch als unechte Hämorrhoiden bezeichnet.

Behandlung

Perianalthrombosen bilden sich in der Regel ohne Therapie innerhalb von 2–3 Wochen zurück. Gegen die Schmerzen verordnet die Ärzt*in schmerzlindernde Salben auf Lidocain-Basis (z. B. Posterisan®akut) und eine orale Schmerztherapie, z. B. mit Ibuprofen-Tabletten. Um den Stuhl weich zu machen, werden häufig milde Abführmittel wie z. B. Macrogol empfohlen. Eine übermäßige mechanische Reizung, beispielsweise durch raues Toilettenpapier, sollte vermieden werden.

Sind die Knoten sehr groß oder die Schmerzen sehr stark, hilft ein kleiner Schnitt mit dem Skalpell (Inzision) unter örtlicher Betäubung. Nachdem die Ärzt*in das geronnene Blut aus dem Knoten gedrückt hat, tritt sofort eine deutliche Schmerzlinderung ein.

Kommt es wiederholt zu Perianalthrombosen, muss die Thrombose samt betroffenem Gefäß operativ entfernt werden.

Prognose

Unbehandelte Perianalthrombosen heilen in der Regel innerhalb von 2–3 Wochen folgenlos ab, bei etwa 10 % der Patient*innen treten sie im Verlauf der Zeit jedoch erneut auf. Nach einer Inzision entwickeln nur etwa 5 % der Betroffenen eine weitere Perianalthrombose. In sehr seltenen Fällen kommt es durch den kleinen Eingriff jedoch zu einem Analabszess oder einer Analfistel.

Ihr Apotheker empfiehlt

Scheuen Sie sich nicht, bei analen Schmerzen Ihre Apotheker*in um Rat zu fragen und frühzeitig eine Ärzt*in aufzusuchen. Bekommen Sie keinen Termin in der proktologischen Praxis, hilft jede andere Fachärzt*in für Chirurgie – aber auch die Hausärzt*in. Je schneller die Ursache gefunden wird, desto schonender wird im Falle eines therapiebedürftigen Befundes die Behandlung sein.

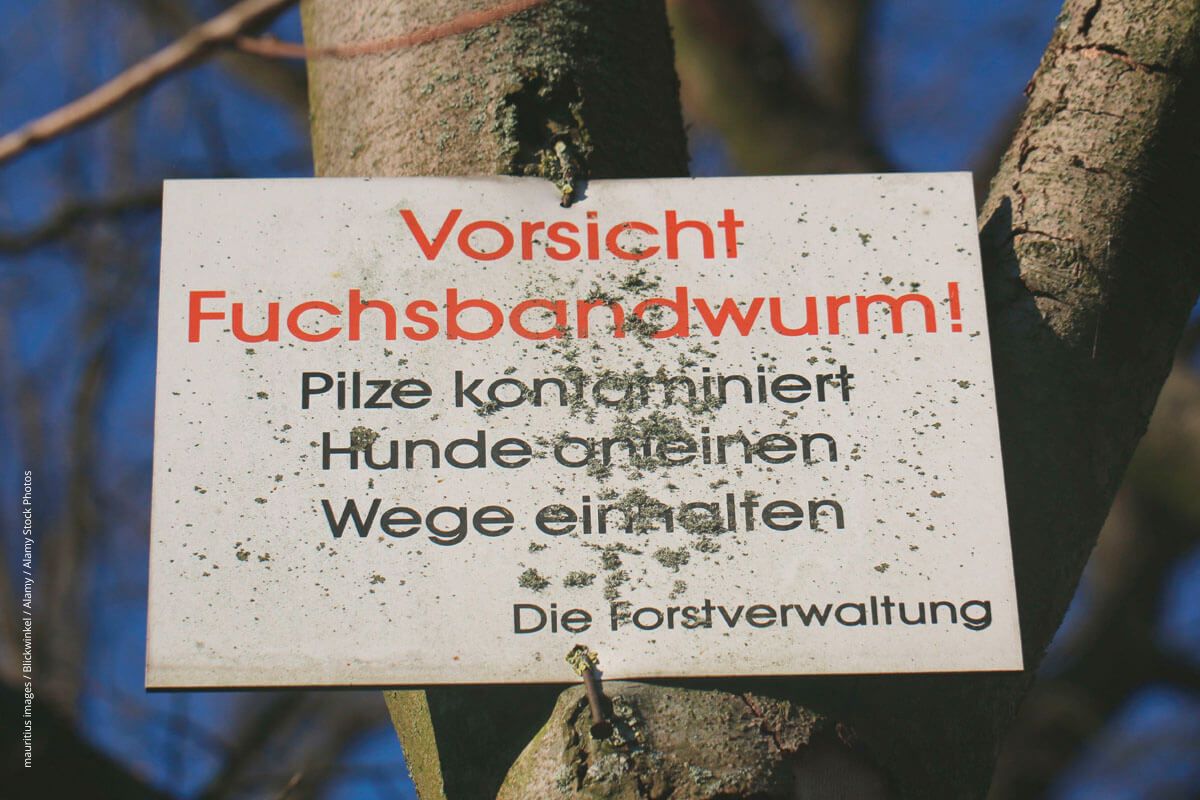

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute