Gesundheit heute

Darmverschluss

Darmverschluss (Ileus): Teilweise oder vollständige Unterbrechung der Darmpassage, oft mit Bauchschmerzen, harter Bauchdecke und Erbrechen. Der Arzt unterscheidet den mechanischen Ileus, der auf eine Verlegung des Darminneren – z. B. infolge von Tumoren, Polypen oder Fremdkörpern – zurückgeht, von der Darmlähmung (paralytischer Ileus), bei der der Darm infolge anderer Erkrankungen (z. B. Bauchfellentzündung, Blinddarmentzündung) in seiner normalen Bewegung gelähmt ist. Ein Darmverschluss, gleich welcher Ursache, ist immer lebensbedrohlich und muss sofort behandelt werden. Die Sterblichkeit beträgt 10–25 %. Jede Zeitverzögerung verschlechtert die Prognose.

Symptome und Leitbeschwerden

- Akut einsetzende oder langsam zunehmende krampfartige Bauchschmerzen

- Übelkeit und Erbrechen (eventuell sogar Stuhlerbrechen)

- Angespannte Bauchdecke bei hochgradiger Blähung

- Kein Stuhlgang und keine Blähungen

- Aufstoßen.

Wann zum Arzt

Sofort den (Not-)Arzt rufen, wenn

- starke bzw. zunehmende kolikartige Schmerzen im Bauchraum auftreten

- Erbrechen hinzukommt

- der Bauch außerdem gebläht ist, aber keine Winde abgehen

- Zeichen einer weiteren (schweren) Erkrankung bestehen

- Obige Symptome auftreten und eine chronische Erkrankung, wie z. B. Magen-Darm-Geschwüre, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Leistenbruch, Bauchspeicheldrüsenentzündung oder chronisches Nierenversagen, vorliegt.

Die Erkrankung

Mechanischer Darmverschluss (Mechanischer Ileus)

Verschiedene Ursachen haben eine Behinderung der Darmpassage und damit einen mechanischen Ileus zur Folge. Gut- oder bösartige Tumoren des Dünn- und Dickdarms, eine schwere Divertikulitis oder Morbus Crohn verlegen das Darminnere ebenso wie ein Fremdkörper, Würmer oder ein Gallenstein, der aus der Gallenblase in den Dünndarm gelangt ist. Auch ein Tumor, der von außen auf den Darm drückt, kann die Passage des Nahrungsbreis durch den Darm behindern. Narbige Verwachsungen nach Operationen führen zu einem Bridenileus, z. B. als Komplikation nach der Blinddarmoperation). Beim Strangulationsileus wird der Darm mechanisch durch Einstülpungen von Darmteilen oder Verdrehungen des Darms abgeknickt oder ein Darmabschnitt wird in einer Bruchpforte eingeklemmt. Wird die Blutversorgung dadurch unterbrochen, stirbt der betroffene Darmabschnitt ab.

Paralytischer Darmverschluss (Darmlähmung, paralytischer Ileus)

Eine Darmlähmung, die die Darmpassage massiv verlangsamt, tritt oft begleitend bei schweren entzündlichen Erkrankungen im Bauchraum auf, z. B. bei akuter Bauchspeicheldrüsenentzündung, Blinddarmentzündung, Gallenkolik, Nierenkolik, bei Durchblutungsstörungen des Darms (z. B. durch Verschluss einer Darmarterie) sowie bei einer Bauchfellentzündung nach Darmdurchbruch, Bauchoperationen oder Verletzungen. Ebenso können ein akutes Nierenversagen, eine chronische Niereninsuffizienz oder eine Behandlung mit Opiaten eine Darmlähmung zur Folge haben. Außerdem geht jeder unbehandelte mechanische Ileus früher oder später in eine Darmlähmung über.

Diagnosesicherung

Abhören des Bauchraums. Das Abhören des Bauchraums mit dem Stethoskop (Auskultation) gibt Hinweise auf die Art des Darmverschlusses. Bei einer Darmlähmung fehlen die typischen Darmgeräusche, weil keinerlei Darmbewegung vorhanden ist. Die mechanisch bedingte Form des Darmverschlusses verursacht hingegen laute Darmgeräusche, da der Darm versucht, mit kräftigen Bewegungen die Darmverengung zu überwinden. Beim Abtasten (Palpation) des Bauchs achtet der Arzt auf einen Leistenbruch, der den Verschluss verursacht haben könnte, sowie auf OP-Narben, die möglicherweise auf einen narbenbedingten Bridenileus hinweisen.

Druck-Test. Als Folge einer Reizung oder akuten Entzündung des Bauchfells ist die Bauchwand verhärtet und zeigt auf Druck eine schmerzhafte Abwehrspannung.

Tastuntersuchung. Bei der Tastuntersuchung des Enddarms wird dieser meist leer vorgefunden, da kein Darminhalt mehr transportiert wird.

Bildgebende Diagnostik. Im Bauchultraschall erkennt der Arzt erweiterte Darmschlingen und eventuell hin- und her pendelnde Darmbewegungen (Pendelperistaltik). Die Röntgen-Abdomen-Leeraufnahme zeigt aufgeblähte und mit Luft bzw. Verdauungsbrei gefüllte Darmschlingen (Spiegelbildung); die Verteilung dieser Brei-Luft-Spiegel erlaubt die Unterscheidung zwischen Dünn- und Dickdarmverschluss. Ergänzend werden manchmal Röntgenkontrastmittel-Untersuchungen und eine CT durchgeführt. Außerdem sind – auch vorbereitend für eine Operation – Blutuntersuchungen notwendig.

Behandlung

Mechanischer Ileus: Jeder mechanische Dickdarmverschluss führt unbehandelt zum Tod; er muss deshalb operativ beseitigt werden. Die Art der Operation hängt von der Ursache ab. Ein mechanischer Dünndarmileus lässt sich in leichten Fällen zunächst konservativ behandeln, häufig entscheidet sich der Arzt im Anschluss aber doch für eine Operation.

Paralytischer Ileus: Bei einer Darmlähmung hängt die Therapie von der Art der Ursache ab. So muss bei einem Darmarterienverschluss sofort operiert werden. Andere Formen der Darmlähmung sind z. B. die Folge einer Blinddarmentzündung, Gallenkolik oder Nierenkolik. Die Darmlähmung verschwindet von selbst, wenn die Ursache erfolgreich behandelt und damit beseitigt wurde. Hier dient die Behandlung vor allem dazu, den Kreislauf durch Ausgleich von Wasser- und Elektrolytverlusten zu stabilisieren. Der Arzt versucht zudem, die Darmbewegungen mit Arzneimitteln wie z. B. Neostigmin oder Metoclopramid wieder in Gang zu bringen. Außerdem legt der Arzt zum Ableiten von Magen-Darm-Inhalt eine Magensonde und behandelt die Schmerzen.

Operation. Die Operation hängt von der Ursache des Darmverschlusses ab. Bei einem Bridenileus lösen die Chirurgen die verwachsenen Narbenstränge, bei Tumoren entfernen sie zumeist den betroffenen Teilabschnitt des Darms, bei einem eingeklemmten Bruch steht eine Bruchoperation an. Manchmal ist die Darmpassage nicht mehr herstellbar, dann legen die Ärzte einen künstlichen Darmausgang an.

Prognose

Die Sterblichkeit bei einem Darmverschluss beträgt ~ 10–25 %; sie ist umso höher, je später die Behandlung einsetzt. Die Prognose beim mechanischen Ileus ist besonders gut, wenn frühzeitig operiert wird und kein Krebs als Ursache zugrunde liegt. Sind bereits Komplikationen, wie Bauchfellentzündung, Blutvergiftung oder akutes Nierenversagen eingetreten, ist die Prognose schlecht.

Ihr Apotheker empfiehlt

Da es sich beim Ileus um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt, sollte im Verdachtsfall sofort ein Arzt aufgesucht werden.

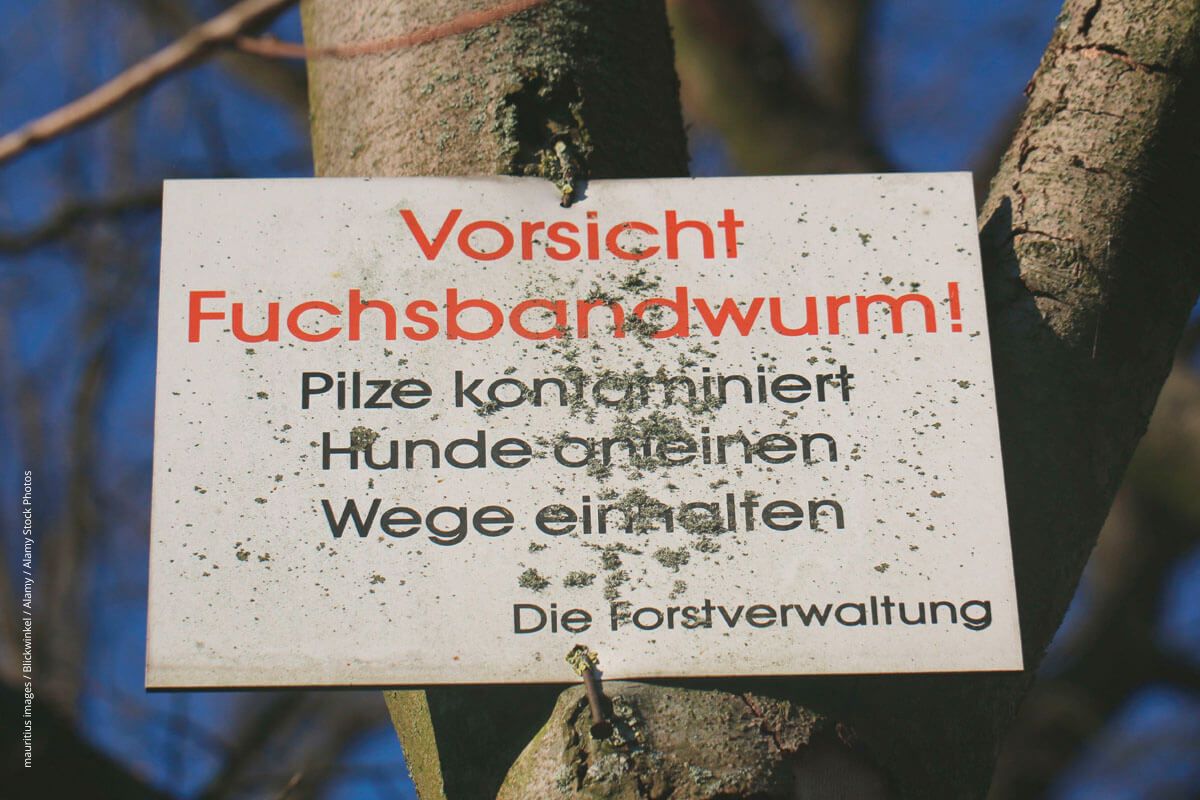

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute