Gesundheit heute

Blinddarmentzündung

Akute Blinddarmentzündung (Appendizitis): Akute Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis), also des blind endenden ersten Dickdarmabschnitts im rechten Unterbauch (Blinddarm). Sie tritt besonders häufig im Kindes- und Jugendalter auf. Um einen lebensgefährlichen Blinddarmdurchbruch zu verhindern, wird der Wurmfortsatz rasch operativ entfernt. Aus diesem Grund wurden früher, als es noch keinen Bauchultraschall gab, viel zu viele vermeintliche Blinddarmentzündungen operiert, die häufig nur harmlose Nabelkoliken waren. Die Operation ist heute sicher und risikoarm.

Wenn von Blinddarmentzündung gesprochen wird, ist immer die akute Blinddarmentzündung gemeint. Von dieser abzugrenzen ist die chronische Blinddarmentzündung, bei der wiederholt leichte, akute Blinddarmentzündungen auftreten, die aber spontan wieder heilen. Trotzdem kann es durch die entzündlichen Sekrete zu Verklebungen und Verwachsungen im rechten Unterbauch und dadurch zu Einengungen und Verwachsungen des Wurmfortsatzes mit der Bauchdecke kommen, was die Gefahr eines späteren mechanischen Darmverschlusses erhöht.

Symptome und Leitbeschwerden

- Beginn der Schmerzen typischerweise in der Magengegend oder um den Bauchnabel, erst nach einigen Stunden wandert der Schmerz in den rechten Unterbauch

- Dumpfer lokaler Druckschmerz im rechten Unterbauch

- Appetitlosigkeit

- Übelkeit und Erbrechen

- Leichtes Fieber (~ 38 °C), typischerweise ist das rektale Fieber deutlich stärker als das unter der Achsel gemessene, Temperaturdifferenz mindestens 1 °C.

Hinweis: Bei Säuglingen lassen sich naturgemäß die typischen Beschwerden nicht feststellen, bei Schwangeren können sie völlig falsch gedeutet werden und bei älteren Menschen sind sie oft nur gering ausgeprägt.

Wann in die Arztpraxis

Heute noch, wenn

- Schmerzen im rechten Unterbauch nicht aufhören, besonders wenn sie in der Magen- oder Bauchnabelregion begonnen haben

- zusätzlich Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Unwohlsein bestehen.

Sofort ins Krankenhaus, wenn

- die Schmerzen im rechten Unterbauch unerträglich stark werden

- der Bauch sich hart anfühlt

- sich der Zustand zunehmend verschlechtert.

Die Erkrankung

Die Bezeichnung „Blinddarmentzündung“ ist nicht ganz korrekt, da es sich um eine Entzündung des Wurmfortsatzes des Blinddarms und nicht des Blinddarms selbst handelt. Mehr als 5 % aller Menschen werden in Deutschland im Laufe ihres Lebens wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert, meist im Kindesalter.

Krankheitsentstehung

Obwohl sie so häufig vorkommt, ist noch immer nicht ganz geklärt, was die Entzündung auslöst. Ausgangspunkt der Entzündung ist wahrscheinlich eine Verlegung des Wurmfortsatzes, z. B. durch Abknicken des Blinddarms, durch ein verfestigtes Stück Stuhl, einen Fremdkörper oder den Befall mit Würmern. Da dann keine Darmsekrete mehr abfließen, erhöht sich der Druck auf die Darmwand, die zunehmend geschädigt wird und ihre eigentliche Barrierefunktion verliert. In der Folge wandern Bakterien in die Darmwand ein und verursachen eine Entzündung. Schreitet die Entzündung unbemerkt fort, platzt der Wurmfortsatz und die Entzündung breitet sich im ganzen Bauchraum aus; es droht eine Bauchfellentzündung (Peritonitis). Manchmal bleibt der Durchbruch auch auf die Umgebung des Blinddarms begrenzt und es bildet sich eine Eiteransammlung um den Wurmfortsatz herum (perityphlitischer Abszess) oder im tiefsten Abschnitt des Beckens (Douglas-Abszess). Beide Abszessformen müssen operiert werden.

Klinik

Es gibt keine eindeutigen Symptome für eine akute Blinddarmentzündung. Charakteristisch ist der Schmerzbeginn in der Magengegend oder um den Bauchnabel, wobei die Schmerzen innerhalb von einigen Stunden in den rechten Unterbauch wandern. Bei Kindern ist das wichtigste Symptom oft fehlender Appetit. Das Fieber steigt in der Regel nicht über 39 °C, und in 50 % der Fälle besteht eine Temperaturdifferenz von über 1 °C zwischen der Messung in der Achselhöhle und im Enddarm. Häufig treten Übelkeit und Erbrechen auf, Stuhlunregelmäßigkeiten sind selten.

Bei älteren Menschen sind die Krankheitszeichen oft nur gering ausgeprägt. Bei Schwangeren treten die Schmerzen durch Verlagerung des Blinddarms auch im rechten Ober- oder Mittelbauch auf.

Diagnosesicherung

Die Diagnose „akute Blinddarmentzündung" ist schwierig und erfordert viel ärztliche Erfahrung. Es kommen verschiedene Erkrankungen in Betracht, die ähnliche Beschwerden verursachen wie die Blinddarmentzündung. Die Diagnose basiert heute im Wesentlichen auf zwei Elementen:

- Den Schmerzpunkten: Bei unklaren Bauchschmerzen tastet die Ärzt*in den Bauch vorsichtig ab und drückt auf bestimmte Punkte im rechten Unterbauch, die bei einer Blinddarmentzündung Schmerzen hervorrufen. Besonders charakteristisch ist der Loslassschmerz, der entsteht, wenn die Hand des Untersuchenden langsam den rechten Unterbauch eindrückt und dann rasch loslässt. Auch die Austastung des Enddarms ist für die Betroffenen schmerzhaft, ebenso der Druck auf einen Punkt im linken Unterbauch und der anschließende Loslassschmerz, das Ausstreichen des Dickdarms in Richtung Blinddarm sowie das Anheben des rechten Oberschenkels gegen einen Widerstand oder das Hüpfen auf dem rechten Bein.

- Dem Bauchultraschall: Moderne Geräte erlauben in vielen Fällen die eindeutige Diagnose und schließen in anderen Fällen zumindest sonstige Erkrankungen als Ursache der Beschwerden aus.

Ist der Blinddarm z. B. durch vermehrtes Bauchfett (Übergewicht) oder Darmgasüberlagerung im Ultraschall nicht einzusehen, sichert ein CT die Diagnose.

Laborwerte, so z. B. Entzündungswerte wie CRP, ergänzen die Diagnostik.

Differenzialdiagnosen. Unterbauchschmerzen und eine erhöhte Temperatur sind Symptome, die auch bei vielen anderen Erkrankungen auftreten. Die wichtigsten Ausschlussdiagnosen sind der infektiöse Durchfall, Morbus Crohn, gynäkologische Erkrankungen wie Adnexitis, Eileiterschwangerschaft und Endometriose, sowie Nierensteine und die Hodentorsion. Bei kleinen Kindern gleichen die Beschwerden von bronchialen Infekten manchmal denen einer Blinddarmentzündung.

Behandlung

Behandlung bei Kindern

Bei Kindern ist die operative Entfernung des Wurmfortsatzes im Fall einer akuten Entzündung unumgänglich. Sie wird möglichst innerhalb von 48 Stunden nach Schmerzbeginn in Vollnarkose durchgeführt. Neben dem klassischen Bauchschnitt bevorzugen viele Chirurg*innen mittlerweile das minimal-invasive Verfahren über eine Laparoskopie (Bauchspiegelung). Meist ist mit einem Krankenhausaufenthalt von einer Woche zu rechnen. Danach gilt es, sich für einige Wochen zu schonen und auf das Tragen schwerer Lasten zu verzichten. Wenn eine sofortige Operation nicht möglich ist, wird zunächst mit Bettruhe und Antibiotika vorbehandelt und dann später operiert.

Behandlung bei Erwachsenen

Leiden Erwachsene an einer leichten Blinddarmentzündung, plädieren inzwischen einige Expert*innen dafür, zunächst unter stationärer Beobachtung eine Antibiotikatherapie einzuleiten. Studien weisen darauf hin, dass dies bei einer Mehrheit der erwachsenen Patient*innen ausreicht. Umstritten ist jedoch, ob sich dadurch das Risiko für eine Bauchfellentzündung erhöht. Bei starken Schmerzen und hohem Fieber gilt aber auch bei Erwachsenen: der Blinddarm muss raus.

Therapie des Blinddarmdurchbruchs

Beim Blinddarmdurchbruch wird sofort operiert; der Eiter wird abgesaugt und der Bauchraum gespült. Um eine Bauchfellentzündung zu verhindern, werden bereits zu Beginn der Operation und anschließend für mehrere Tage über Infusionen hochwirksame Antibiotika gegeben.

Behandlung von chronischen Verläufen

Wenn immer wieder leichte Schübe einer Blinddarmentzündung auftreten, empfehlen die Ärzt*innen häufig die operative Entfernung des Wurmfortsatzes in einem beschwerdefreien Intervall.

Komplikationen

Bei einer frühzeitigen Operation sind Komplikationen selten. Nach der Operation verkleben allerdings bei der Narbenbildung manchmal Darmschlingen miteinander oder es bilden sich Narbenstränge, die den Darm einengen (Briden, Darmschlingenverwachsungen). Im Extremfall kommt es zu einem Darmverschluss (Bridenileus), der eine erneute Operation zur Lösung der Verwachsungen notwendig macht.

Prognose

Die Prognose ist bei der unkomplizierten und operierten Blinddarmentzündung sehr gut mit nahezu nullprozentiger Sterblichkeit. Bei Komplikationen wie Blinddarmdurchbruch und Bauchfellentzündung beträgt die Sterblichkeit etwa 1 %. Prinzipiell haben ältere Patient*innen eine schlechtere Prognose.

Ihre Apotheke empfiehlt

Da bei einem Verdacht auf eine akute Blinddarmentzündung ein Blinddarmdurchbruch droht, muss die Patient*in sofort in ärztliche Behandlung.

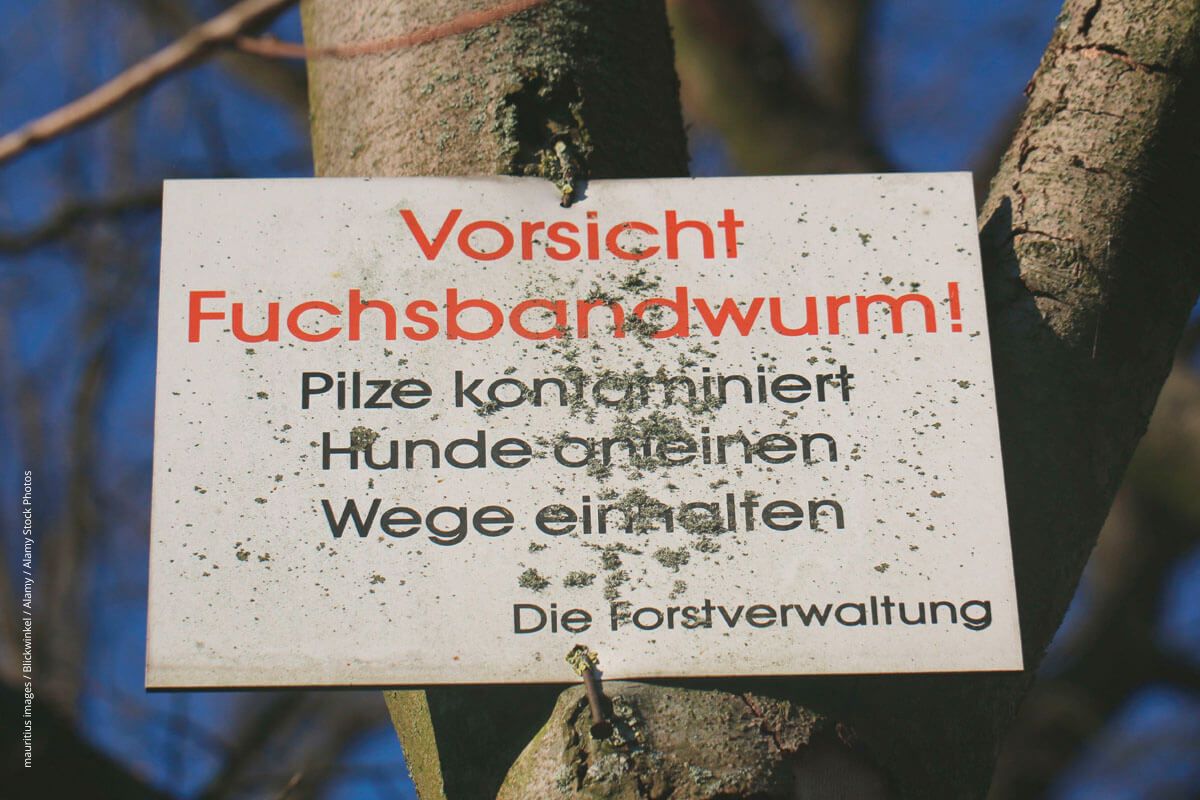

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute