Gesundheit heute

Dickdarmpolypen

Dickdarmpolypen: Vorwölbung der Dickdarmschleimhaut in die Darmlichtung, d. h. in das Innere des Darms hinein. Die zunächst gutartigen, vom Drüsengewebe der Darmschleimhaut ausgehenden Tumoren (Adenome), können mit der Zeit bösartig entarten: Die Mehrzahl aller Dickdarmkrebse (Kolonkarzinome) entwickelt sich aus solchen Adenomen. Mehr als 50 % der Dickdarmpolypen befinden sich im Mastdarm. Etwa 10 % der Erwachsenen sind betroffen, die Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter. Polypen verursachen nur selten Symptome, sie werden oft zufällig bei einer Darmspiegelung entdeckt und dann grundsätzlich entfernt und feingeweblich untersucht.

Manchmal haben Patienten über 100 Polypen. Der Mediziner spricht dann von einer Polyposis intestinalis, ist die Polyposis erblich bedingt, von einer familiären adenomatösen Polyposis (FAP). Diesen Patienten wird in der Regel vorsorglich der ganze Dickdarm entfernt, weil sonst unweigerlich im Laufe ihres Lebens Darmkrebs auftritt.

Symptome und Leitbeschwerden

- Meist keine Beschwerden

- In seltenen Fällen Blutungen bzw. Blutauflagerungen auf dem Stuhl, Durchfall/Verstopfung, Bauchschmerzen, Darmverschluss.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen bei

- Blut im Stuhl

- Wiederkehrenden Bauchschmerzen

- Stuhlunregelmäßigkeiten.

Die Erkrankung

Krankheitsentstehung

Polypen der Dickdarm- bzw. Mastdarmschleimhaut variieren stark in Gestalt und Größe. Es gibt gestielte, schlauchförmige Polypen, breitbasig aufsitzende, zottige Polypen und Mischformen. Sie sind zwar (zunächst) gutartig, doch entarten sie innerhalb von rund 10 Jahren sehr häufig zu einem Darmkrebs. Wodurch Dickdarmpolypen entstehen, ist unbekannt. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass eine fettreiche, ballaststoffarme Ernährung die Entstehung entscheidend begünstigt. Weitere Risikofaktoren sind

- Rauchen, Alkoholmissbrauch

- Übergewicht

- Bewegungsmangel

- Familiäre Veranlagung.

Klinik

Die meisten Dickdarmpolypen verursachen keine Beschwerden. Nur sehr selten kommt es zu Blutungen, die entweder sichtbar dem Stuhl aufgelagert oder so geringfügig sind, dass sie mit dem Auge nicht erkannt werden (okkulte Blutung). Große, breitbasig aufsitzende, zottenreiche (villöse) Adenome können größere Schleimmengen produzieren und dadurch zu Flüssigkeits- und Kaliumverlust führen. Generell ist es möglich, dass große Polypen die Nahrungspassage beeinträchtigen, zu Bauchschmerzen und selten sogar zum Darmverschluss führen.

Diagnosesicherung

Die meisten Dickdarmpolypen werden zufällig bei einer Untersuchung des Darms entdeckt.

Behandlung

Findet der Arzt bei einer Darmspiegelung Polypen, trägt er diese in der gleichen Sitzung endoskopisch mithilfe einer Zange oder Schlinge ab und lässt sie feingeweblich untersuchen. Gelingt es nicht, alle Polypen in einem Behandlungsschritt zu entfernen, erfolgt ein weiterer Eingriff. Bei größeren Polypen (besonders wenn sie flach und breitbasig der Darmschleimhaut aufliegen) ist unter Umständen eine Operation nötig, gegebenenfalls sogar mit teilweiser Entfernung des Dickdarms.

Da immer wieder neue Polypen entstehen können, wird zur Vorsorge eine endoskopische Kontrolluntersuchung alle 3 Jahre empfohlen.

Prognose

Prinzipiell können alle Polypen bösartig entarten und zu Darmkrebs werden. Das Risiko wird bei Polypen, die größer sind als 2 cm, auf etwa 50 % geschätzt. Da jedoch auch kleine Polypen entarten können, werden alle bei einer Darmspiegelung gefundenen Polypen sicherheitshalber entfernt.

Das Darmkrebsrisiko bei den vererbbaren Polyposis-Erkrankungen beträgt je nach Genmutation 80–100 %. Diese Patienten müssen engmaschig überwacht werden, in der Regel wird auch die vorsorgliche Entfernung des Dickdarms empfohlen.

Ihr Apotheker empfiehlt

Gehen Sie alle 3 Jahre zur Darmspiegelung, wenn Sie schon einmal Dickdarmpolypen hatten. Leben Sie darnmgesund, d. h.

- bewegen Sie sich reichlich

- ernähren Sie sich vollwertig und ballaststoffreich

- halten Sie Maß mit Alkohol und Zigaretten, am besten, Sie hören ganz mit dem Rauchen auf

- und versuchen Sie, vorhandenes Übergewicht abzubauen.

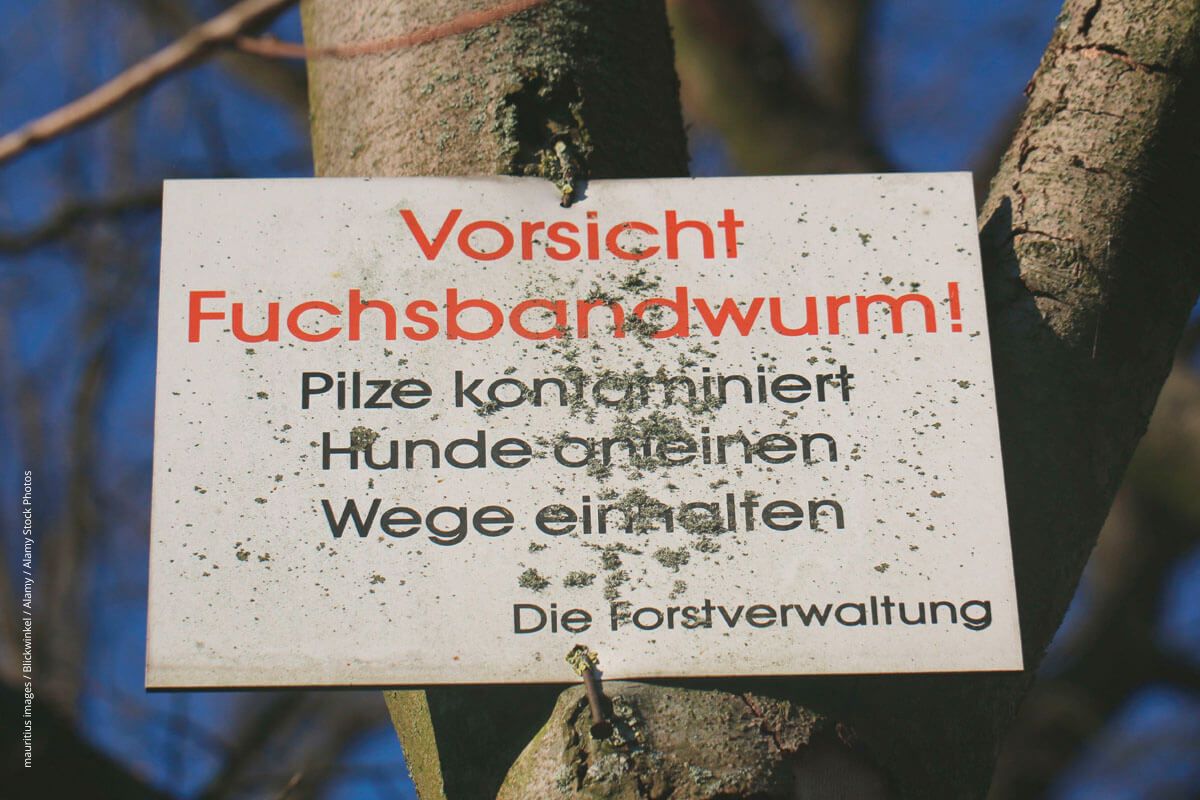

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute