Gesundheit heute

Darmdivertikel und Divertikulitis

Darmdivertikel (Divertikulose): Ausstülpungen der Dickdarmschleimhaut nach außen. Divertikel finden sich am häufigsten im S-förmigen Dickdarm (Sigma-Kolon). Warum sie entstehen, ist noch nicht eindeutig geklärt, begünstigend ist jedoch eine zunehmende Bindegewebsschwäche im höheren Lebensalter: Mehr als die Hälfte der 70-Jährigen weisen symptomlose Divertikel auf. Bei 20 % der Betroffenen kommt es zu einer akuten Entzündung eines oder mehrerer Divertikel, der Divertikulitis mit Bauchschmerzen und Fieber. Behandelt wird je nach Ausmaß der Beschwerden mit ballaststoffarmer Kost, Nahrungskarenz, Schmerzmitteln und Antibiotika. Bei schwerer Entzündung wird der betroffene Darmabschnitt manchmal auch entfernt.

Der Arzt nennt die hier besprochenen Darmdivertikel des höheren Lebensalters auch falsche Darmdivertikel, weil sich hier nur die Darmschleimhaut ausstülpt. Davon abgegrenzt werden echte oder angeborene Darmdivertikel, bei denen sich die gesamte Darmwand ausstülpt. Diese sind aber selten.

Symptome und Leitbeschwerden

Darmdivertikel:

- Wenn Symptome, dann am häufigsten Verstopfungsneigung.

Divertikulitis:

- Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfall und Verstopfung im Wechsel

- Blähungen

- Krampfartige Schmerzen im linken Unterbauch ("Linksappendizitis") oder im rechten Unterbauch (Symptome einer Blinddarmentzündung)

- Fieber.

Wann zum Arzt

Am gleichen Tag bei

- starken Unterbauchschmerzen und Fieber.

In den nächsten Tagen bei

- immer wiederkehrenden Bauchschmerzen und Stuhlunregelmäßigkeiten.

Die Erkrankung

Krankheitsentstehung und Verlauf

Darmdivertikel entstehen als Folge einer Schwäche des Dickdarmbindegewebes und eines erhöhten Drucks im Innern des Darms. Vor allem dort, wo die Gefäße (Arterien und Venen) durch die Darmwand treten, drückt sich die Darmwand durch die Muskelschicht hindurch nach außen. Besonders häufig sind die beiden letzten Dickdarmabschnitte, das absteigende Kolon und das S-förmige Kolon (Sigma-Kolon) betroffen, weil hier der Druck durch den gesammelten Stuhl am größten ist. In den Ausstülpungen der Darmwand sammelt sich Stuhl zusammen mit Bakterien; dies führt früher oder später zu einer Entzündung der Darmwand (Divertikulitis). Die Betroffenen klagen über krampfartige Schmerzen im linken Unterbauch, vor allem nach dem Essen. Verstopfung und Durchfall wechseln sich dabei häufig ab, bei starker Entzündung stellt sich auch Fieber ein.

Risikofaktoren. Hauptrisikofaktor für Divertikel sind das fortgeschrittene Alter: In Industrieländern hat jeder 2. über-70-Jährige Divertikel. Weitere Risikofaktoren sind

- Übergewicht

- Rauchen

- Bewegungsmangel

- Ballaststoffarme Ernährung (umstritten).

Komplikationen

Entzünden sich in der Nähe des Blinddarms gelegene Divertikel, treten Schmerzen im rechten Unter- oder Mittelbauch auf, die den Beschwerden einer akuten Blinddarmentzündung gleichen können. Manchmal kommt es zu Blutungen oder es bilden sich Fisteln. Fisteln sind durch Entzündungen und Entzündungsreaktionen neu gewachsene Gänge, die entweder blind im Bauchraum oder in einem anderen Hohlorgan (Darm, Scheide, Blase) enden. Weiter kann ein örtlich begrenzter Wanddurchbruch des Darms mit lokaler Eiteransammlung (Abszess) entstehen oder ein freier Durchbruch mit einer nachfolgenden lebensbedrohlichen Entzündung des Bauchfells (Peritonitis). Bestehen Fisteln, Abszesse oder ein Durchbruch, spricht man von einer akuten komplizierten Divertikulitis.

Eine chronische Divertikulitis liegt vor, wenn immer wieder Entzündungsschübe auftreten. Hier drohen durch die wiederholten Entzündungen Komplikationen wie Fisteln, aber auch Darmeinengungen. Bei starker Verengung des Darms droht sogar ein akuter Darmverschluss.

Diagnosesicherung

Treten bei älteren Menschen Schmerzen im linken (oder seltener auch im rechten) Unterbauch auf, erkennt der Arzt zugrunde liegende entzündete Divertikel eventuell bereits mithilfe eines Bauchultraschalls. Oft liegt Fieber vor und die Blutuntersuchung weist auf eine Entzündung hin. Reicht der Ultraschall zur Diagnose nicht aus, ist ein CT (oder Kernspin) nach rektaler Gabe eines wasserlöslichen Kontrastmittels die sicherste Nachweismethode. Eine Darmspiegelung ist während der Akutphase zu gefährlich, da das Risiko besteht, mit dem Endoskop die entzündliche und dadurch sehr verletzliche Darmwand durchstoßen. Nach Behandlung und Abklingen der akuten Entzündung ist die Darmspiegelung jedoch unumgänglich, um weitere krankhafte Darmveränderungen, wie z. B. Polypen oder Darmkrebs, auszuschließen.

Differenzialdiagnosen. Die wichtigsten Differenzialdiagnosen sind die akute Blinddarmentzündung, der Reizdarm, der Dickdarmkrebs und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Bei Frauen rufen auch gynäkologische Erkrankungen ganz ähnliche Beschwerden wie eine Divertikulitis hervor.

Behandlung

Eine Divertikulose erfordert keine spezielle Behandlung.

Tritt eine leichte Divertikulitis zum ersten Mal auf, weist der Arzt den Patienten häufig vorsichtshalber in eine Klinik ein. Ansonsten wird eine akute unkomplizierte Divertikulitis ambulant unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle behandelt. Damit der Darm in Ruhe ausheilt, sind körperliche Schonung und ballaststoffarme Kost angesagt. Gegen die bakterielle Infektion verordnet der Arzt Antibiotika, gegen die Schmerzen Schmerzmittel (z. B. Metamizol oder Buprenorphin).

Eine akute komplizierte Divertikulitis zeichnet sich durch kleine oder größere Abszesse aus, die der Arzt sowohl bei der Ultraschalluntersuchung als auch in der CT gut erkennt. Da Darmdurchbruch und Bauchfellentzündung drohen, ist in komplizierten Fällen immer eine stationäre Behandlung mit Antibiotika- und Schmerzmittelgabe notwendig. Meist wird der Darm stillgelegt, d. h., der Patient darf bis zum Abklingen der Entzündung nichts essen und wird über eine Infusion ernährt.

Operation. Schlägt bei der komplizierten Divertikulitis die Therapie mit Antibiotika nicht innerhalb von 3 Tagen an, müssen die Ärzte meist operieren, d. h. den betroffenen Darmabschnitt entfernen. Sofort operiert wird bei einem Darmwanddurchbruch (Darmperforation) oder bei einem Darmverschluss. In einer solchen Notfalloperation entfernen die Chirurgen den betroffenen Darmabschnitt und legen einen künstlichen Darmausgang an. Der Stuhl wird dann über die Bauchwand in einen Auffangbeutel abgeleitet. Wenn sich nach 3 bis 4 Monaten die Entzündung wieder beruhigt hat und der Patient stabil ist, wird der künstliche Ausgang in einer erneuten Operation wieder rückverlegt.

Nicht lebensbedrohliche Einengungen des Dickdarms oder Fisteln, die sich durch die Entzündung gebildet haben, operieren die Chirurgen in der Regel erst in einem entzündungsfreien Intervall. Denn ohne eine parallel schwelende Entzündung im Bauch verheilt der Darm viel besser.

Auch bei der chronischen, immer wiederkehrenden Divertikulitis empfiehlt der Arzt eine Entfernung des betroffenen Darmabschnitts.

Prognose

Divertikel machen meist keine Beschwerden – sie sind häufig nur Nebenbefund bei einer Darmspiegelung. Das Risiko, dass sich solche symptomlosen Divertikel entzünden und zu einer Divertikelkrankheit führen, beträgt etwa 4 %.

Was Sie selbst tun können

Verstopfung vermeiden. Chronische Verstopfung erhöht den Druck im Enddarm und erhöht das Risiko für die Entstehung neuer Divertikel. Degegen hilft es, sich ballaststoffreich ernähren und dem Körper viel Flüssigkeit zuführen. Körperliche Bewegung und eine zeitnahe Darmentleerung, sobald Stuhldrang bemerkt wird, beugen ebenso einer Verstopfung vor. Auch der Verzehr von Weizenkleie, Leinsamen oder Flohsamen mit reichlich Flüssigkeit und Laktulose führen zu einem weicheren, gleitfähigeren Stuhl. Weitere Tipps gibt es direkt beim Artikel Verstopfung.

Bei einer leichten Divertikulitis indes empfiehlt es sich, auf Ballaststoffe eher zu verzichten, weil diese die Beschwerden verstärken können.

Unterbauch kühlen. Schmerzlindernd bei einer leichten Divertikulitis wirkt die Kühlung des Unterbauchs, z. B. mit einer Eisblase. Dafür füllt man Eiswürfel oder auch ein Kühlelement in einen Plastikbeutel, wickelt diesen in ein Handtuch und legt das Paket auf den Bauch. Vorsicht, das Eis darf nicht direkt mit der Haut in Berührung kommen, da sonst Erfrierungen drohen.

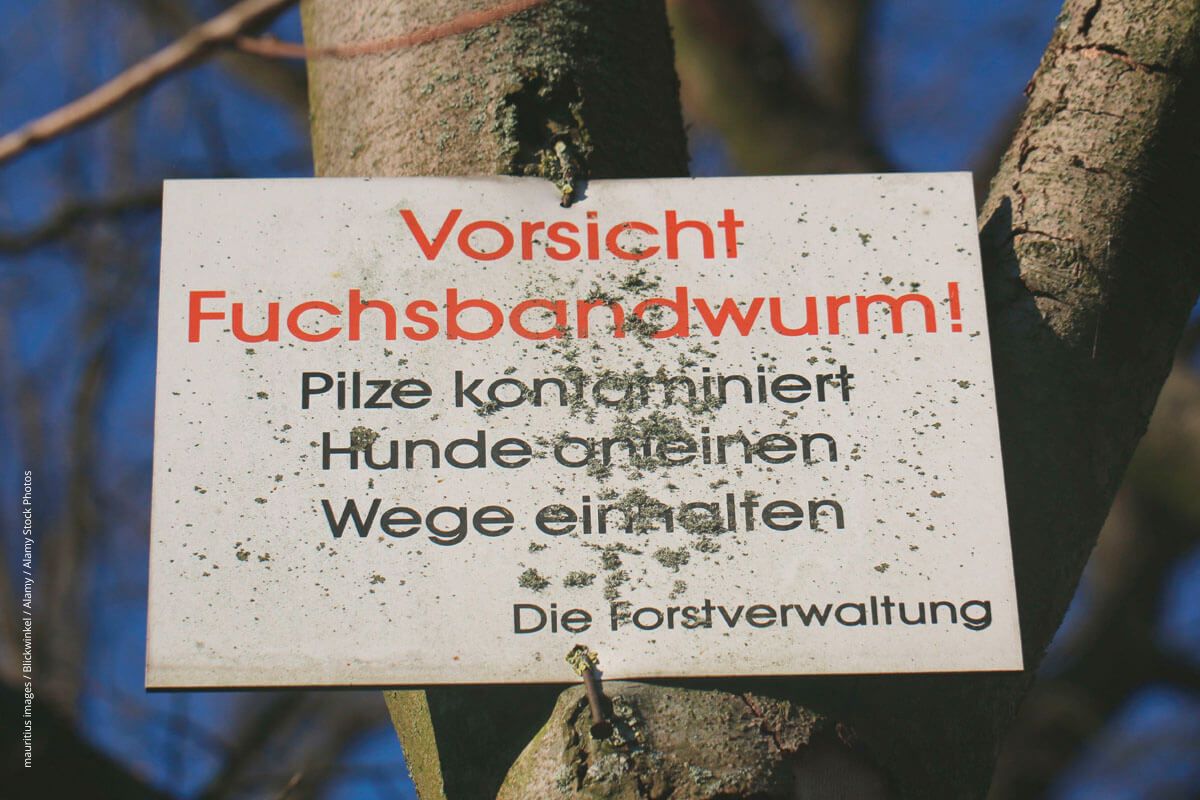

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute