Gesundheit heute

Speiseröhrenkrebs

Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom): Meist von der Schleimhaut ausgehender bösartiger Tumor der Speiseröhre. Er entwickelt sich überwiegend an den physiologischen Engstellen, bildet rasch Metastasen und dringt früh in das umgebende Gewebe ein. Mit einer Erkrankungsrate von 6 pro 100.000 Menschen im Jahr gehört der Speiseröhrenkrebs hierzulande zu den seltenen Krebserkrankungen – Tendenz abnehmend. Betroffen sind vor allem Männer zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. Behandelt wird der Speiseröhrenkrebs mit Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Die Prognose ist mit einer 5-Jahres-Überlebenszeit von 20 % ungünstig.

Symptome und Leitbeschwerden

- Schluckbeschwerden, zunächst nur bei fester, später auch bei flüssiger Nahrung

- Wiederaufstoßen von Speisen in die Mundhöhle

- Fauliges Aufstoßen

- Heiserkeit, Stimmlosigkeit

- Deutlicher Gewichtsverlust

- Bluterbrechen (selten).

Wann zum Arzt

Sofort bei

- Bluterbrechen.

In den nächsten Tagen bei

- Schluckbeschwerden

- deutlichem Gewichtsverlust.

Die Erkrankung

Speiseröhrenkrebs entsteht vor allem an drei physiologischen Engstellen (Ösophagusengen): im Speiseröhreneingang (15 %), im Aortenbogen auf der Höhe des linken Hauptbronchus (50 %) und im unteren Speiseröhrenabschnitt, der Zwerchfellenge (35 %). Ausgangspunkt sind chronisch gereizte und geschädigte Zellen. Die veränderten Zellen können bösartig entarten und sich zu einem Krebs entwickeln.

Risikofaktoren

Risikofaktoren für die Entstehung von Speiseröhrenkrebs sind verschiedene Einflüsse, die die Schleimhaut schädigen, z. B.

- langjähriger Konsum hochprozentigen Alkohols

- starkes Rauchen

- häufiger Genuss von Lebensmitteln mit hohem Gehalt von Nitriten und Nitraten (z. B. gepökelte Fleischwaren)

- häufiger Genuss von heißen Getränken.

Einige Vorerkrankungen begünstigen die Krebsentstehung. Mit 30 % an erster Stelle steht das Barrett-Syndrom (Komplikation der Refluxkrankheit), darauf folgen die Achalasie (Speiseröhren-Beweglichkeitsstörung), narbige Verengungen infolge von Verätzungen (nicht-refluxbedingte Speiseröhrenentzündung) und Schleimhautschädigungen durch chronischen Eisenmangel (Plummer-Vinson-Syndrom).

Eher seltene Ursachen für die Entstehung eines Speiseröhrenkrebses sind ein Befall mit humanen Papillom-Viren vom Typ HPV16 oder eine Bestrahlung der Speiseröhrenregion, z. B. im Rahmen einer Brustkrebsbehandlung.

Klinik

Symptome verursacht der Tumor lange Zeit keine. Erst spät kommt es zu Schluckbeschwerden, die zunächst nur bei festen Speisen, später auch bei weicher Nahrung und Flüssigkeit auftreten. In diesem Stadium ist die Speiseröhrenlichtung oft schon so stark verlegt, dass ein Verschluss absehbar ist. Durch die zunehmende Einengung der Speiseröhre gelangt unverdaute Nahrung wieder zurück in die Mundhöhle und führt zu unangenehmem, fauligem Aufstoßen. Schmerzen hinter dem Brustbein, die in den Rücken ausstrahlen, Husten, Heiserkeit bis hin zum Stimmverlust und Atemnot sind Folgen der Tumorausdehnung auf die Nachbarorgane, vor allem auf Stimmbandnerven, Bronchien und Luftröhre. Die letzten Monate sind oft eine Qual für die Betroffenen. Da viel zu wenig Nahrung aufgenommen wird, nehmen sie stark ab.

Diagnosesicherung

Eine Speiseröhrenspiegelung inklusive Gewebeprobenentnahme zur feingeweblichen Untersuchung sowie einer Röntgenkontrastmittel-Untersuchung (Ösophagus-Breischluck) sichern die Diagnose. Die Endosonografie erlaubt, Größe und Ausdehnung des Tumors zu beurteilen. Weitere Verfahren, z. B. CT und Bauchultraschall, ermöglichen die Feststellung eines Lymphknotenbefalls und eventueller Metastasen.

Differenzialdiagnosen: Entzündungen und Verengungen der Speiseröhre, Speiseröhren-Krampfadern und Speiseröhren-Beweglichkeitsstörungen können ebenfalls Schluckbeschwerden hervorrufen. Wiederaufstoßen von Speiseresten und fauliger Mundgeruch kommen auch beim Speiseröhrendivertikel vor (v. a. beim Zenker-Divertikel).

Behandlung

Ist der Tumor noch in einem frühen Stadium und sind keine Lymphknoten befallen, wird er meist endoskopisch entfernt. Bei fortgeschrittenen Tumoren versucht der Arzt mit einer Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie (meist Fluorouracil plus Cisplatin), den Tumor vor der Operation zu verkleinern. Bei der Operation, die mit einer Sterblichkeitsrate von 8 % gefährlich ist, wird die Speiseröhre teilweise oder ganz entfernt. Die fehlende Speiseröhre wird ersetzt, indem die Operateure den Magen nach oben ziehen (Magenhochzug) oder aus einem Dick- oder Dünndarmanteil eine Ersatzspeiseröhre bilden und einsetzen.

Hat sich der Tumor bereits so weit ausgebreitet, dass eine Operation nicht mehr möglich ist, wird palliativ behandelt (also lindernd, nicht heilend). Dabei versucht der Arzt mit endoskopischen Verfahren, die Speiseröhre mechanisch zu weiten (Bougierung) oder er setzt ein kleines Kunststoffrohr (Stent) ein, um die Speiseröhre offenzuhalten. Ist die Speiseröhre vollständig durch den Tumor verschlossen, ermöglicht eine Magensonde, die direkt durch die Bauchdecke zum Magen führt, die Nahrungszufuhr (PEG). Magensonden durch die Nase sind als langfristige Maßnahme für den Patienten sehr unangenehm und werden deshalb möglichst vermieden.

Prognose

Die Prognose ist trotz Behandlung ungünstig. Da der Tumor meist sehr spät entdeckt wird, kann er nur bei ~ 10 % der Betroffenen noch operiert werden. Dabei gilt: Je höher der Tumor sitzt, desto schlechter sind die Überlebenschancen. Meist sterben die Betroffenen innerhalb von 12 Monaten nach der Diagnose. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei etwa 20 %.

Weiterführende Informationen

- www.leitlinien.net – Stichwortsuche Speisenröhrenkrebs: Ärztliche Leitlinie zur Diagnostik und Therapie des Speiseröhrenkrebses sowie ein Patientenratgeber (direkter Link zum Ratgeber: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/021-023OLp_S3_Oesophaguskarzinom_2016-09_01.pdf

- www.krebshilfe.de – Sehr informative Website der Deutschen Krebshilfe e. V., Bonn (Hrsg.): Unter der Rubrik Informieren/Über Krebs/Infomaterial bestellen finden Sie Broschüren und Infomaterial, so auch den blauen Ratgeber Nr. 13 zum Speiseröhrenkrebs, den Sie hier kostenlos bestellen oder herunterladen können.

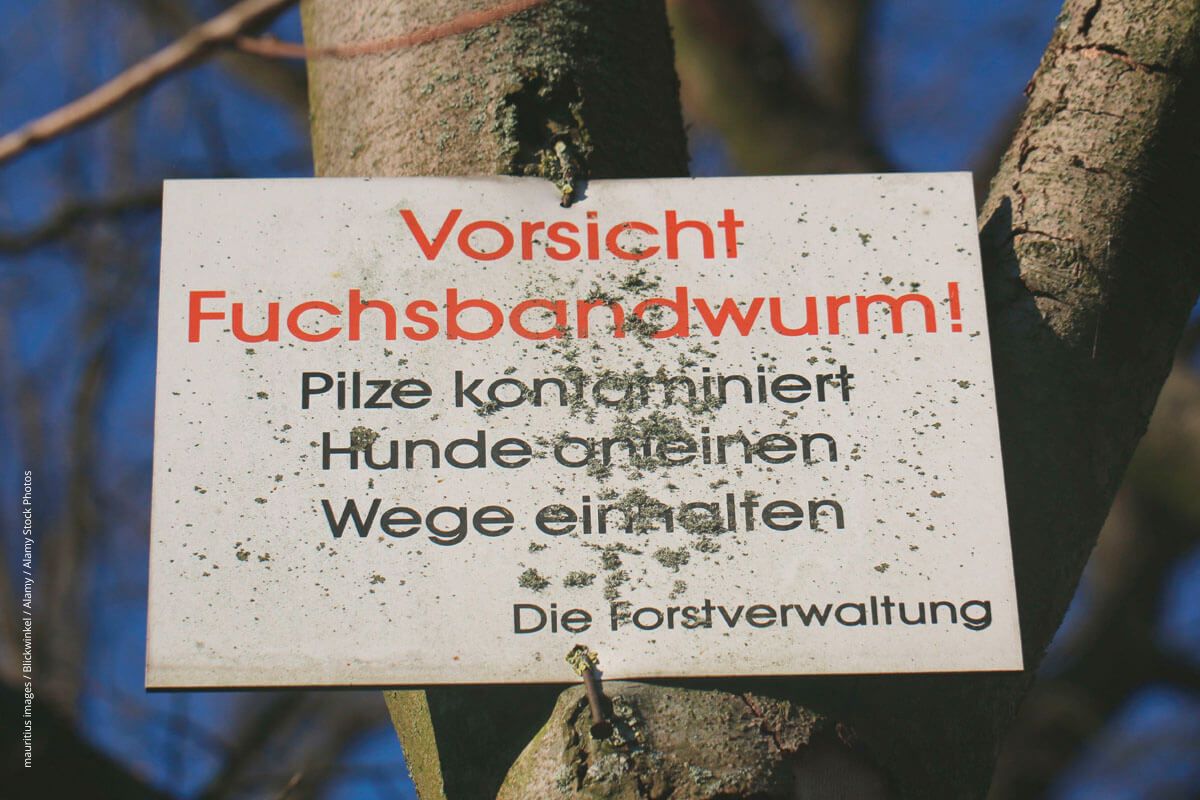

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute