Gesundheit heute

Schluckauf

Schluckauf (Singultus): Plötzlich auftretende Zwerchfellkontraktionen bei gleichzeitigem Verschluss der Stimmritze, wodurch beim Einatmen das typische "Hicksen" entsteht. Die Kontraktionen wiederholen sich meistens einige bis einige Dutzend Male und verschwinden dann genauso plötzlich, wie sie gekommen sind.

Nur selten ist der Schluckauf Zeichen einer anderen Erkrankung, beispielsweise eines Tumors oder einer Entzündung in Zwerchfellnähe.

Symptome und Anzeichen

- Immer wieder auftretende, kaum erträgliche Zwerchfellkontraktionen in Form von "Aufschlucken" oder "Hicksern".

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen, wenn

- Schluckauf über Tage anhält

- zusätzlich Übelkeit, Sodbrennen oder Magenschmerzen auftreten.

Die Beschwerden

Entstehung

Der Schluckauf ist einerseits eine harmlose physiologische Reaktion im Sinne einer kurzen Überdehnung des Magens – aber zugleich in chronischer und quälender Form eine eigenständige Erkrankung, die behandelt werden muss. Beim Schluckauf zieht sich das Zwerchfell plötzlich zusammen. Ursache ist die Reizung des Nervus phrenicus, der das Zwerchfell versorgt oder eine direkte Irritation des Zwerchfells. Auch die Reizung des N. vagus kann zu Schluckauf führen.

Ursachen und Risikofaktoren

Physiologischer Schluckauf. Der harmlose, allen bekannte Schluckauf entsteht z. B., wenn man beim hastigen Essen zu viel Luft geschluckt hat. Eine Luftblase drückt dann im Magen auf den Nerv und reizt ihn. Auch kalte Getränke oder Alkohol lösen Schluckauf aus. Bei diesen Formen des harmlosen Schluckaufs hält der Schluckauf nur kurz an und verschwindet von selbst wieder.

Psychogener Schluckauf. In manchen Fällen führen Nervosität, Stress und Aufregung durch unregelmäßiges Atmen wiederholt zu Schluckauf. Auch Menschen mit Angsterkrankungen oder Zwangsstörungen leiden manchmal unter Schluckaufattacken. Typischerweise tritt psychogener Schluckauf nicht im Schlaf auf.

Symptomatischer Schluckauf. Quält der Schluckauf über einen langen Zeitraum, also Tage oder Wochen, so liegt ihm womöglich eine Erkrankung mit einer Reizung von Nerven oder Zwerchfell zugrunde. Die Ursachen solcher Irritationen sind mannigfaltig, so z. B.

- massive Herzvergrößerung, Aortenaneurysma

- Lungentumoren oder Lungentuberkulose

- Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür

- Lebermetastasen (durch Vergrößerung der Leber und Spannung und Dehnung ihrer bindegewebigen Kapsel)

- Metastasen in Bauchfell oder Rippenfell

- Vergrößerung der Schilddrüse durch Schilddrüsenerkrankungen

- Tumoren im Bereich des Zwerchfellnervs (Halsbereich, Bereich zwischen den Lungenflügeln)

- Erkrankungen der Wirbelsäule wie Tumoren oder Osteomyelitis

- Erkrankung des Zentralnervensystems, wobei sowohl ein erhöhter Hirndruck als auch eine direkte Reizung des Hirngewebes häufig zu Schluckauf führen. Beispiele sind Gehirntumor, Schlaganfall oder Gehirnentzündung

- Medikamente wie z. B. Kortison, Benzodiazepine, Opioide und manche Zytostatika.

- Idiopathischer Schluckauf. Wenn sich keinerlei Ursache für den Schluckauf finden lässt, spricht der Arzt von einem idiopathischen Schluckauf.

Diagnosesicherung

Quält ein Schluckauf länger als 2 Tage oder kommen Begleitsymptome dazu, muss eine Ärzt*in die Ursache abklären. Schluckauf-Patient*innen sind in Arztpraxen nicht sehr beliebt, denn es gibt eine ganze Menge von Erkrankungen, die als Ursache in Frage kommen. Aber oft kommt trotz gründlicher Befragung, sorgfältiger körperlicher Untersuchung und umfangreicher Gerätediagnostik mit Magenspiegelung, Ultraschall von Schilddrüse und Bauchorganen, Röntgenuntersuchungen der Lunge und CT von Gehirn oder Brustraum sowie EKG vom Herzen nichts wirklich Beweisendes ans Licht. Dann spricht der Arzt von einem idiopathischen Schluckauf.

Behandlung

Ist der Schluckauf Begleitsymptom einer Grunderkrankung wie beispielsweise eines Magengeschwürs, einer Schilddrüsenüberfunktion oder einer Angsterkrankung, steht die Therapie dieser Erkrankung im Vordergrund. Daneben gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die den harmlosen oder den immer wiederkehrenden quälenden Schluckauf beeinflussen können:

Physikalische Manöver. Schluckauf lässt sich manchmal mit den üblichen Selbsthilfetipps kurieren. Dazu gehören

- Luftanhalten

- an der Zunge ziehen

- einen Teelöffel Zucker essen

- auf den Augapfel drücken

- ein paar Schlucke kaltes Wasser trinken

- an etwas anderes denken

- sich kurz und heftig erschrecken lassen.

Für die Ärzt*in steht hinter all diesen teils skurrilen Vorschlägen die Beobachtung, dass eine Reizung des Nervus vagus Einfluss auf den Zwerchfell-Nerv nimmt und dadurch den Schluckauf zum Verschwinden bringt. Entsprechend zielen die meisten Tipps darauf ab, den Nervus vagus zu reizen. Tatsächlich beruhigt sich das Zwerchfell in aller Regel von selbst, und der Schluckauf hört wieder auf.

Medikamentöse Therapie. Reichen die physikalischen Manöver nicht und ist die Lebensqualität des Betroffenen beeinträchtigt, steht ein Therapieversuch mit Medikamenten an. Zu den möglichen Arzneimitteln gehören

- Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol oder Rabeprazol

- Krampflösende Präparate wie z. B. Baclofen (z. B. in Lioresal® oder Baclofen-neuraxpharm)

- Gabapentin (z. B. Neurontin® oder Gabapentin ratiopharm®)

- Metoclopramid (z. B. in Gastrosil retard® oder MCP-Hexal®)

- Carbamazepin (z. B. Tegretal® oder Carbabeta®)

Für die Initialtherapie wählt die Ärzt*in eines der genannten Medikamente. Ist der Schluckauf dadurch nach 5–10 Tagen verschwunden, wird das Medikament abgesetzt. Taucht der Schluckauf wieder auf, können Betroffene erneut damit behandelt werden, in manchen Fällen ist auch eine Dauertherapie nötig. Kommt es bei der Initialtherapie innerhalb von 3–4 Wochen zu keinerlei Besserung, tauscht die Ärzt*in das erste Medikament gegen ein anderes Präparat aus oder versucht, den Schluckauf mithilfe einer Medikamenten-Kombination zu bändigen.

Akupunktur und Hypnosetherapie. Mehreren Studien zufolge kann die Akupunktur vor allem bei Krebs- und Schlaganfall quälenden Schluckauf lindern. Auch die Hypnosetherapie war in Einzelfällen von unbehandelbarem chronischen Schluckauf erfolgreich.

Psychologische Unterstützung. Besteht der Verdacht, dass hinter dem Schluckauf psychische Probleme wie Angst oder Überforderung stecken, ist eine psychotherapeutische Diagnostik und ggf. Therapie von Vorteil. Das Erlernen und Einsetzen von Entspannungstechniken wie Progressiver Muskelentspannung, Yoga oder autogenem Training hilft zusätzlich, Stress und Nervosität einzudämmen.

Invasive Therapie. In anders nicht behandelbaren Fällen ist auch eine invasive Behandlung möglich: Dabei injizieren die Ärzt*innen ein Lokalanästhetikum wie Procain in den Nervus phrenicus, um diesen für eine Weile zu blockieren. Weitere bisher eher in Einzelfällen erprobte Behandlungsansätze sind z. B. die Implantation eines Schrittmachers, der den Nervus phrenicus und damit die Atmung kontrolliert oder die kurzzeitige Beatmung mit positivem Druck (wie z. B. mit einer CPAP-Maske bei Schlafapnoe).

Prognose

In der Regel ist die Prognose eines Schluckaufs gut, meist verschwindet er von selbst. In ganz seltenen Fällen soll Schluckauf auch schon Jahre angehalten haben. Ist er Symptom einer organischen Erkrankung, hängt seine Prognose von der Prognose der Grunderkrankung ab.

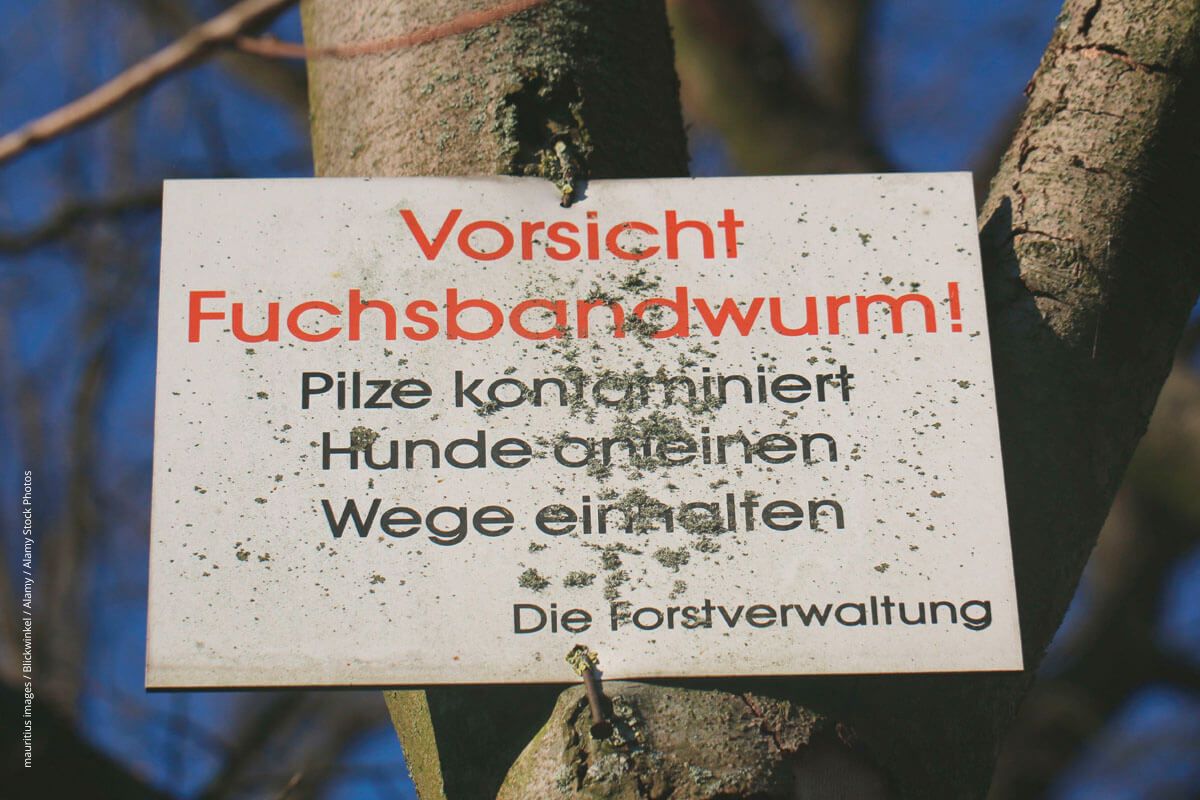

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute