Gesundheit heute

Speiseröhrendivertikel

Speiseröhrendivertikel (Ösophagusdivertikel): Ausstülpungen der Speiseröhrenwand mit Schluckbeschwerden, nächtlichem Aufstoßen und Mundgeruch.

- Bei den Pulsionsdivertikeln stülpt sich nur die Schleimhaut durch übergroßen Druck in der Speiseröhre aus, sie werden auch Pseudodivertikel oder falsche Speiseröhrendivertikel genannt. Meist ist hier das obere Ende der Speiseröhre im Halsbereich oder das untere Ende der Speiseröhre am Mageneingang betroffen.

- Bei den Traktionsdivertikeln sacken alle Speiseröhrenwandschichten aus, sie werden auch echte Speiseröhrendivertikel genannt. Fast immer ist der mittlere Abschnitt der Speiseröhre betroffen.

Traktionsdivertikel sind mit 20 % viel seltener als die Pulsionsdivertikel, die etwa 80 % aller Fälle ausmachen. Mehr als drei Viertel der Patienten sind Männer, von denen wiederum zwei Drittel älter als 70 Jahre sind. Wenn Speiseröhrendivertikel keine Beschwerden machen bzw. bei Beschwerden rechtzeitig operiert werden, ist die Prognose gut.

Symptome und Leitbeschwerden

- Schluckbeschwerden

- Häufiges Verschlucken

- Druck- und Fremdkörpergefühl im Hals

- Chronischer Mundgeruch

- Nächtliches Aufstoßen von unverdauten Speiseresten.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen, bei

- Schluckbeschwerden oder wenn der Betroffene sich schon längere Zeit immer wieder verschluckt.

Die Erkrankung

Krankheitsentstehung

Pulsionsdivertikel. Beim Schluckvorgang ist die Speiseröhrenwand von innen einem hohen Druck ausgesetzt. Vor allem an den natürlichen Engstellen der Speiseröhre (unterhalb des Kehlkopfs, in Höhe des Aortenbogens und oberhalb des Zwerchfells) ist die Belastung hoch. Stülpt sich unter dem Druck an einzelnen Stellen die Speiseröhrenschleimhaut nach außen, entstehen Pulsionsdivertikel, meist im oberen Drittel der Speiseröhre.

Im Laufe der Erkrankung wächst das Divertikel und ruft schließlich die typischen Symptome wie Fremdkörpergefühl im Hals und später dann auch Schluckbeschwerden beim Verzehr von fester Nahrung hervor. Außerdem tritt Mundgeruch auf, wenn sich Nahrungsreste im Divertikel ansammeln.

Das Zenker-Divertikel im Halsbereich, am Übergang der Muskelschicht des Rachens in die Muskelschicht der Speiseröhre, ist mit 70 % das häufigste aller Speiseröhrendivertikel. Das seltene (10 %) epiphrenische Divertikel entwickelt sich im unteren Drittel der Speiseröhre, knapp oberhalb des Zwerchfells.

Traktionsdivertikel. Sie gehen auf eine angeborene anatomische Anomalie im mittleren Drittel der Speiseröhre zurück, wo sich die Luftröhre in die beiden Hauptbronchien aufteilt. Hinter dem Namen "Traktionsdivertikel" steckt aber eine historische Ursachentheorie: man vermutete, dass diese Divertikel durch Zugkraft (Traktion) von außen entstehen, z. B. infolge von Vernarbungen oder Entzündungen der benachbarten Lymphknoten. Sie machen meist keine Beschwerden und werden oft zufällig bei einer Speiseröhrenspiegelung entdeckt.

Komplikationen

Divertikel können zu Blutungen und Fistelbildung führen. Eine Fistel ist eine anatomisch nicht vorgesehene röhrenförmige Verbindung zur Körperoberfläche oder ins Körperinnere.

Diagnosesicherung

Bei Beschwerden liefert eine Röntgenkontrastmittel-Untersuchung (Ösophagus-Breischluck) den entscheidenden Beweis; mitunter führt der Arzt zusätzlich eine Speiseröhrendruckmessung zum Ausschluss einer Speiseröhren-Beweglichkeitsstörung durch. Zum Ausschluss einer Krebserkrankung kommt häufig noch die Spiegelung von Speiseröhre und Magen zum Einsatz.

Differenzialdiagnosen

Ebenfalls Schluckstörungen verursachen können z. B. Speiseröhrenentzündungen oder die Verengung der Speiseröhre durch Speiseröhren-Beweglichkeitsstörungen oder Speiseröhrenkrebs.

Behandlung

Pulsionsdivertikel, die Beschwerden machen, werden meist operativ entfernt. Dadurch wirkt man auch vorbeugend eventuellen Komplikationen wie einer Fistelbildung oder Blutungen entgegen. Die Entfernung der Divertikel geschieht – wenn möglich – endoskopisch. Andernfalls muss die Speiseröhre für einen direkten Zugang über einen Schnitt im Halsbereich oder Brustraum freigelegt werden.

Bei epiphrenalen Divertikeln können vor einer geplanten Operation zunächst konservative Maßnahmen versucht werden. Manchmal reichen kleinere Mahlzeiten und der Verzicht auf Alkohol und sehr fette Lebensmittel, um die Beschwerden ausreichend zu lindern. Liegt zusätzlich ein saurer Magenreflux mit Sodbrennen vor, verordnet der Arzt Medikamente wie beispielsweise Protonenpumpenhemmer (z. B. Omeprazol oder Pantoprazol). Führen diese Maßnahmen nicht zur Besserung, steht wie beim Pulsionsdivertikel die Operation an.

Traktionsdivertikel machen in der Regel keine Beschwerden und erfordern daher auch keine Therapie.

Komplikationen

Komplikationen durch sich vergrößernde Divertikel sind die Perforation, also der Durchbruch der Speiseröhre, sowie Blutungen. Bei hoch gelegenen Divertikeln droht durch das Einatmen von Speiseresten eine Aspirationspneumonie, eine schwere Lungenentzündung mit manchmal tödlichem Ausgang.

Häufige Komplikation bei der operativen Entfernung eines Speiseröhrendivertikels ist die Beschädigung oder Reizung des Stimmbandnervs (N. laryngeus recurrens). Folge davon sind Heiserkeit und Schluckstörungen, die sich jedoch zumeist nach Monaten wieder zurückbilden.

Prognose

Wenn Speiseröhrendivertikel keine Beschwerden machen bzw. rechtzeitig operiert werden, ist die Prognose gut. Ob sich in Divertikeln über viele Jahre hinweg Krebs entwickeln kann, ist derzeit noch umstritten.

Ihr Apotheker empfiehlt

Falls Sie an einem Speiseröhrendivertikel leiden, das zunächst nicht operiert wird, lindert eine Reihe einfacher Maßnahmen Ihre Beschwerden:

- Nehmen Sie häufige, kleine, eiweißreiche, fettarme Mahlzeiten ein.

- Essen Sie im Sitzen und legen Sie sich frühestens 2 Stunden nach den Mahlzeiten ins Bett. Dies gilt besonders für die Abendmahlzeit.

- Schlafen Sie nachts mit erhöhtem Oberkörper, empfohlen wird eine Anhebung des Kopfendes um 10–12 cm.

- Gehen Sie zum Bücken besser in die Hocke, statt den Oberkörper herunter zu beugen.

- Stellen Sie das Rauchen ein.

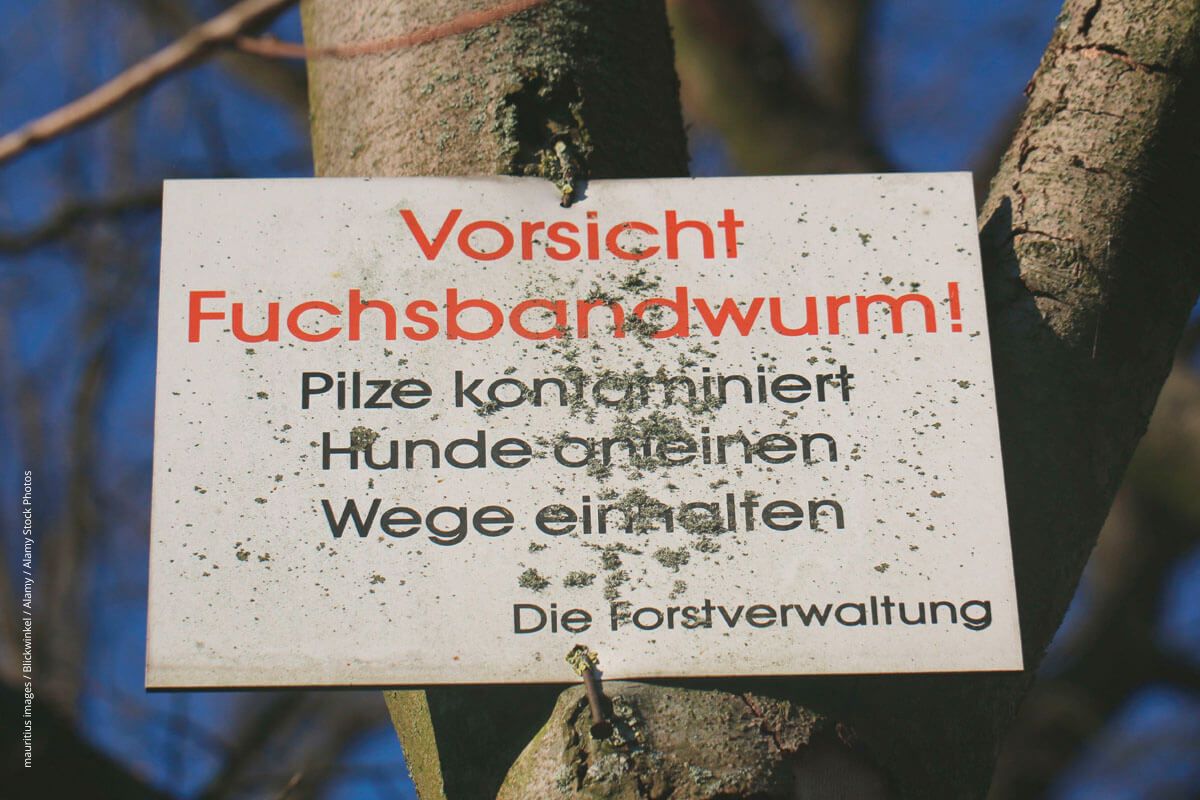

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute