Gesundheit heute

Nicht-refluxbedingte Speiseröhrenentzündungen

Nicht-refluxbedingte Speiseröhrenentzündung: Akute Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut durch Krankheitserreger oder physikalische bzw. chemische Reize (z. B. Verätzung durch verschluckte Haushaltsreiniger, Begleiterscheinung einer Strahlentherapie). Im Vergleich zur refluxbedingten Speiseröhrenentzündung ist die nicht-refluxbedingte Variante viel seltener. Von der infektiösen Form, z. B. durch Hefepilze wie Candida albicans sowie Herpes- oder Zytomegalieviren, sind vor allem abwehrgeschwächte Menschen wie Krebskranke betroffen. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache; bei ausgeprägten Schleimhautschädigungen kann ein operativer Eingriff notwendig sein.

Symptome und Leitbeschwerden

- Schmerzen beim Schlucken

- Brennen hinter dem Brustbein.

Wann zum Arzt

Sofort den Rettungsdienst 112 rufen bei

- absichtlicher oder versehentlicher Einnahme von Haushaltsreinigern oder anderen Laugen/Säuren.

In den nächsten Tagen bei

- Schluckbeschwerden und Brennen hinter dem Brustbein.

Die Erkrankung

Ursachen und Risikofaktoren

Häufigste Ursachen der nicht-refluxbedingten Speiseröhrenentzündungen sind äußere Einflüsse. Die physikalisch-chemisch bedingte Speiseröhrenentzündung entsteht z. B. beim Einsatz von Magensonden, die die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre verletzen oder irritieren oder aufgrund einer Strahlentherapie. Sie kann aber auch durch Verätzungen der Speiseröhre mit Laugen oder Säuren, z. B. bei einem Selbstmordversuch oder einer versehentlichen Einnahme von Haushaltsreinigern bei Kindern ausgelöst werden. Seltenere Ursachen einer Speiseröhrenentzündung sind steckengebliebene Arzneimittel oder die Aufnahme von sehr heißen Getränken oder Speisen.

Von einer infektiösen Speiseröhrenentzündung sind meist Personen betroffen, die an einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche wie HIV leiden. Wichtigste Krankheitserreger sind der Hefepilz Candida albicans (Soor-Ösophagitis) sowie Zytomegalie- oder Herpes-Simplex-Viren.

Komplikationen

Bei starker Schädigung der Speiseröhre kann diese perforieren (löchrig werden). Diese Durchätzung der Speiseröhrenwand führt zu einer lebensgefährlichen Entzündung des Mediastinums (das ist der Raum zwischen den beiden Lungenflügeln hinter dem Brustbein), einer sogenannten Mediastinitis und zu schweren Blutungen. Der Betroffene muss intensivmedizinisch behandelt werden.

Diagnosesicherung

Mit einer Speiseröhrenspiegelung klärt der Arzt die Ursache im Allgemeinen rasch: Eine örtliche Schwellung, Rötung oder Blutung weist auf eine physikalische oder chemische Reizung hin; für die Verätzung sind diffuse weißliche Schleimhautbeläge typisch. Bei der Soor-Ösophagitis finden sich weiß-gelbliche, gut haftende Stippchen auf der Schleimhaut. Zytomegalieviren rufen wenige große, flache, oberflächliche Geschwüre hervor, Herpes-Simplex-Viren viele kleine und tiefe Geschwüre.

Im Zweifel entnimmt der Arzt bei der Speiseröhrenspiegelung eine Gewebeprobe, um sie im Labor untersuchen zu lassen.

Differenzialdiagnosen: Starke Schluckbeschwerden mit brennenden Schmerzen hinter dem Brustbein kommen auch bei Speiseröhrendivertikel, Speiseröhren-Beweglichkeitsstörungen und Speiseröhrenkrebs vor. Bei brennenden Schmerzen hinter dem Brustbein muss der Arzt auch eine Angina pectoris ausschließen.

Behandlung

Bei ausgeprägter Entzündung bekommt der Patient eine Magensonde zur Ernährung, ansonsten darf er weiterhin "fast normal" essen. "Fast normal" heißt erstmal weiche Speisen oder Suppen und kleine Mahlzeiten. Zusätzlich ist manchmal die Gabe von Schmerzmitteln vor den Mahlzeiten nötig.

Zur medikamentösen Behandlung verordnet der Arzt bei den infektiös bedingten Speiseröhrenentzündungen je nach Ursache Antibiotika, Antimykotika oder Virostatika. Für milde Formen der Soor-Ösophagitis gibt es das Pilzmittel als Lutschtabletten (Amphotericin), ansonsten werden die nötigen Wirkstoffe meist über Tabletten eingenommen. Reicht eine orale Behandlung nicht aus, verabreicht der Arzt die Medikamente intravenös. Haben sich in der Speiseröhre bereits Vernarbungen gebildet, muss der Arzt das Narbengewebe mittels Laser abtragen.

Bei der physikalisch-chemisch bedingten Speiseröhrenentzündung droht durch Bildung von Narben eine dauerhafte Verengung der Speiseröhre. Im Extremfall kann der Betroffene dadurch nicht mehr schlucken. Dann ist eine Bougierung nötig, das ist eine mechanische Aufweitung der Speiseröhre mit zunehmend dicken Sonden. Manchmal dehnt der Arzt die Engstellen auch mit Hilfe einer Ballondilatation.

Die absichtliche oder versehentliche Einnahme von ätzenden Haushaltsreinigern ist ein Notfall und wird intensivmedizinisch behandelt. Die Ärzte verdünnen und neutralisieren die geschluckte Substanz, behandeln die Schmerzen und stabilisieren den Kreislauf. Um gefährliche Infektionen zu verhindern, verabreichen die Ärzte Antibiotika. Außerdem bougieren sie die Speiseröhre mithilfe von Sonden, um eine drohende Vernarbung und Verengung zu verhindern. In sehr schweren Fällen müssen die am schlimmsten verätzten Abschnitte der Speiseröhre operativ entfernt und eine neue Verbindung zum Magen geschaffen werden. Dafür ziehen die Chirurgen den Magen höher, nähen ihn an den Reststumpf der Speiseröhre und verstärken diese Verbindung mit einem maschendrahtartigen Stent. Eine andere Möglichkeit ist das Dünndarminterponat: Hierbei entnehmen die Ärzte dem Patienten ein Stück Dünndarm und nähen es als Speiseröhrenersatz zwischen Mageneingang und Speiseröhrenstumpf fest.

Prognose

Bei frühzeitiger Therapie heilt die einfache Speiseröhrenentzündung meistens gut aus. Ansonsten hängt die Prognose von den Umständen und der Grunderkrankung wie beispielsweise einer Immunschwäche ab. Bougierungen einer narbig verengten Speiseröhre sind umso erfolgreicher, je früher damit begonnen wird.

Nach einer schweren Speiseröhrenverätzung ist das Krebsrisiko erhöht, regelmäßige endoskopische Kontrolluntersuchungen sind deshalb empfehlenswert.

Ihr Apotheker empfiehlt

Prävention

- Schlucken Sie Medikamente nie im Liegen, sondern im Sitzen oder Stehen und mit 200 ml Wasser, damit Tabletten oder Kapseln nicht in der Speiseröhre stecken bleiben und die Schleimhaut angreifen können. Das gilt besonders für nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie beispielsweise Diclofenac, Acetylsalicylsäure oder Ibuprofen, aber auch für die Pille. Besondere Einnahmehinweise gibt es auch für die Gruppe der Bisphosphonate, die gegen Osteoporose eingesetzt werden (z. B. Alendronat in Fosamax®): Nehmen Sie diese Wirkstoffe immer in aufrechter Haltung mit 200 ml Wasser ein und legen Sie sich danach mindestens eine halbe Stunde lang nicht hin.

- Halten Sie Haushaltsreiniger, andere Laugen oder Säuren, Waschbenzin sowie Pflanzenschutzmittel von Kindern fern, indem Sie diese im höchsten Fach von Schränken lagern – und füllen Sie diese nie in "neutrale" Flaschen oder Kunststoffgebinde um.

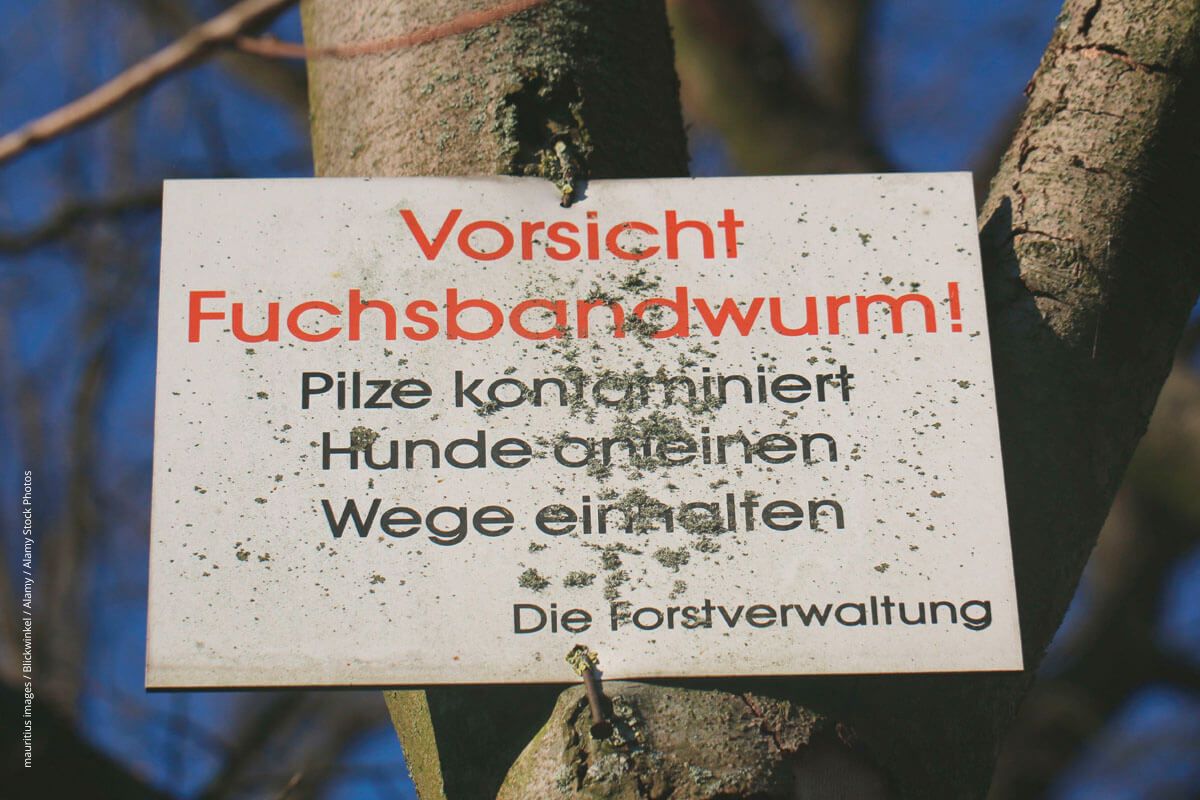

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute