Gesundheit heute

Schluckstörung

Schluckstörung (Dysphagie): Störung des Schluckvorgangs mit Schwierigkeiten, Speichel, Flüssigkeit oder Nahrung vom Mund in den Magen zu befördern. Typische Anzeichen sind häufiges Verschlucken beim Essen oder Trinken, Speichelfluss und Schmerzen oder Druckgefühl beim Schlucken. Schluckstörungen treten aufgrund verschiedener Erkrankungen oder im Rahmen des natürlichen Alterns auf. Unbehandelt können sie zu Unterernährung und Austrocknung führen. Gelangen Nahrung oder Flüssigkeit in die Atemwege, droht eine Aspirationspneumonie (Lungenentzündung). Behandelt werden Schluckstörungen je nach zugrundeliegender Ursache. Zusätzlich helfen ein logopädisches Training der Schluckmuskulatur und allgemeine Maßnahmen wie z. B. die Veränderungen der Nahrungskonsistenz.

Symptome und Leitbeschwerden

- Häufiges Verschlucken beim Essen und Trinken

- Husten oder Würgen nach dem Schlucken

- Gefühl, dass Nahrung im Hals steckenbleibt

- Schmerzen oder Druckgefühl beim oder nach dem Schlucken

- Speichelfluss aus dem Mund

- Veränderte Stimme nach dem Schlucken

- Unerklärlicher Gewichtsverlust oder wiederkehrende Lungenentzündungen.

Wann in die Arztpraxis

In den nächsten Tagen,

- wenn oben genannte Beschwerden auftreten.

Die Erkrankung

Das Schlucken ist ein lebenswichtiger Vorgang, der bei Erwachsenen bis zu 1000 Mal am Tag abläuft. Denn geschluckt wird nicht nur beim Essen oder Trinken: Auch unbewusst und im Tiefschlaf läuft der Schluckakt ab, bei dem z. B. Speichel in den Magen transportiert wird. Erreichen Nahrung oder Flüssigkeit den Zungengrund oder die hintere Rachenwand, wird automatisch der Schluckreflex ausgelöst. Beteiligt sind beim Schluckakt von der Wange bis zur Speiseröhre über 50 Muskeln und bis zu sechs der zwölf Hirnnervenpaare.

Der Schluckvorgang besteht aus drei Phasen:

- In der oralen Schluckphase wird die Nahrung im Mund für das Herunterschlucken zerkleinert und angefeuchtet. Dann schiebt die Zunge den Bolus (Bissen fester Nahrung) Richtung Rachen. Probleme beim Kauen oder eine unzureichende Speichelproduktion können die orale Schluckphase stören.

- In der pharyngealen Phase wird die aufgenommene Nahrung oder Flüssigkeit durch den Rachen (Pharynx) in die Speiseröhre befördert. Ist das nicht problemlos möglich, liegt eine oropharyngeale Dysphagie vor. Die Störung liegt in diesen Fällen im Mund-Rachen-Raum, dem hinteren Teil des Halses.

- Der Transport der Nahrung durch die Speiseröhre (Ösophagus) in den Magen erfolgt in der ösophagealen Phase. Ist dieser Weitertransport behindert, spricht man von einer ösophagealen Dysphagie.

Ursachen

Schluckstörungen können aufgrund vieler Erkrankungen auftreten. Besonders häufig sind neurologische Störungen, bei denen z. B. die Gehirnbereiche oder die Nerven geschädigt sind, die den Schluckakt steuern. Dies kommt etwa vor bei Schlaganfall und Hirnverletzungen, entzündlichen oder degenerativen Erkrankungen des Nervensystems wie Multiple Sklerose, Morbus Parkinson oder Hirntumoren.

Weitere Ursachen für Schluckstörungen sind Fehlbildungen oder Erkrankungen der Speiseröhre. Hierzu gehören vor allem die

- Speiseröhrenentzündung (Ösophagitis)

- eine zu schlaffe (Achalasie) oder sich zu stark zusammenziehende Speiseröhre (diffuse Speiseröhrenspasmen)

- Ausbuchtungen (Speiseröhrendivertikel) oder

- Verengungen der Speiseröhre durch Narben oder Tumoren.

Zungenverletzungen, Brüche im Gesichtsbereich und verschluckte Fremdkörper können ebenso zu Schluckbeschwerden führen. Weitere seltene Auslöser sind Infektionen wie die Tollwut oder psychische Störungen.

Schluckbeschwerden durch das Altern

Im Alter kommt es auch ganz ohne spezielle Erkrankungen oft zu Schluckstörungen. Der Schluckakt ist dann verlangsamt und weniger effizient, bei starker Ausprägung kommt es auch zu häufigem Verschlucken oder Aspirationen. Dabei gelangen durch den gestörten Schluckakt Speichel, Nahrung oder Flüssigkeit über die Luftröhre in die unteren Atemwege. Der Vorgang des Eindringens in die Atemwege wird als Aspiration bezeichnet, die folgende Lungenentzündung als Aspirationspneumonie. Schluckstörungen aufgrund des Alterns werden Presbyphagie genannt.

Die Probleme liegen dann meist in Mund und Rachen. Durch natürliche Alterungsprozesse lassen Muskelkraft und -koordination nach und erschweren das Kauen und Schlucken. Zudem ist die Speichelproduktion verringert, wobei im Alter oft verordnete Medikamente die Mundtrockenheit weiter verstärken. Durch die Alterung der Nerven vermindert sich die Sensibilität in Mund und Rachen, was die Auslösung des Schluckreflexes verzögern kann.

Zudem lassen Geruchs- und Geschmackssinn nach und reduzieren den Appetit und damit die Motivation, zu kauen und zu schlucken. Zahnverlust oder schlechtsitzende Zahnprothesen wiederum erschweren das Kauen und damit die Vorbereitung fürs Herunterschlucken.

Folgen und Komplikationen

Da Schluckstörungen immer die Nahrungsaufnahme beeinträchtigen, führen sie häufig zu Unterernährung und/oder Austrocknung (Dehydratation). Eine weitere Komplikation der Schluckstörung ist die Lungenentzündung.

Diagnosesicherung

Zunächst wird die Ärzt*in die vorliegenden Beschwerden erfragen. Wichtig ist die genaue Beschreibung der Schluckprobleme durch den Betroffenen oder seine Angehörigen. Dabei ist der Schluckfragebogen EAT-10 hilfreich, bei dem zehn einfache Aussagen zum Schlucken mit 0 (kein Problem) bis 4 (starkes Problem) beantwortet werden. Dies können sowohl die Patient*in selbst als auch Pflegende tun. Für spezielle Krankheitsbilder (z. B. für den Morbus Parkinson) gibt es auch umfangreichere Screening-Tests. Mit ihnen lässt sich insbesondere die Aspirationsgefahr beurteilen.

Bei der körperlichen Untersuchung untersucht die Ärzt*in unter anderem die motorische Zungenfunktion (z. B. Anheben der Zungenspitze), die Sensitivität der Mundhöhle sowie die Beweglichkeit des Kehlkopfs beim Schlucken. Auch Sprechvermögen und Ernährungszustand geben wichtige Hinweise.

Durch Schlucktests mit verschiedenen Arten von Nahrungsmitteln lässt sich die Schluckfähigkeit ermitteln. Ein einfacher Test ist der Wasserschlucktest. Dabei bekommt die Testperson ein Glas mit 100 ml stillem Wasser, das möglichst rasch ausgetrunken werden soll. Bei hohem Risiko für ein Verschlucken soll mit 1 bis 3 kleinen Schlucken begonnen werden. Der Schluckakt wird genau beobachtet, zu achten ist z. B. auf verzögertes Schlucken, besonders langsames, kleinschluckiges Trinken, Husten, Würgen oder Kurzatmigkeit. Ein aufwändigerer, häufig bei Schlaganfallerkrankten eingesetzter Test ist der Gugging Swallowing Screen. Der erreichte Punktwert (0 bis 20) gibt Auskunft über den Schweregrad der Dysphagie und die Aspirationsgefahr.

Je nach Verdachtsdiagnose werden weitere Untersuchungsverfahren herangezogen. Dazu gehören das Röntgen, die Videofluoroskopie und die Endoskopie. Um die genaue Ursache zu finden, ist oft eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Expertin*innen aus der Inneren Medizin, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Neurologie und Logopädie erforderlich.

Behandlung

Bei einer Schluckstörung gilt es, das Schlucken und damit die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit zu verbessern und Aspirationen zu vermeiden. Je nach Ursache können spezielle und allgemeine Maßnahmen (siehe Ihre Apotheke empfiehlt) helfen.

Medikamente und Operationen. Behandelbare, strukturelle Ursachen werden direkt angegangen. Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Speiseröhrenentzündung medikamentös behandelt oder eine verengte Speiseröhre endoskopisch geweitet wird. Angeborene Fehlbildungen, wie eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder ein Zenker-Divertikel, werden operiert. Zugrundeliegende neurologische Erkrankungen (Morbus Parkinson, Multiple Sklerose) sollten möglichst gut mit den entsprechenden Medikamenten eingestellt sein. Bei saurem Aufstoßen kommen zudem säurehemmende Medikamente, bei Mundtrockenheit Speichelfluss-anregende Mittel zum Einsatz.

Logopädie. Vor allem bei neurologischen Störungen und der Presbyphagie helfen logopädische Maßnahmen. Das logopädische Schlucktraining zielt darauf ab, bestimmte Muskeln oder Muskelgruppen zu trainieren, etwa die Zungen- und die Kaumuskulatur.

Botulinumtoxin. Werden die Schluckstörungen durch eine krampfartige Verengung des Speiseröhreneingangs verursacht, können Botox-Injektionen helfen. Sie führen zu einer Erschlaffung des Muskels und erleichtern dadurch den Schluckvorgang. Ihr Nachteil ist jedoch, dass ihre Wirkung nur etwa drei bis sechs Monate anhält. Die Spritzen müssen also wiederholt werden.

Kompensatorische Strategien. Hierbei lernen die Betroffenen spezielle Schlucktechniken, z. B. die Position des Kopfes beim Schlucken zu ändern oder vor dem Schlucken den Atem anzuhalten. Absichtliches Husten nach dem Schlucken kann hängengebliebene Nahrungsreste entfernen, um eine Aspiration auszuschließen.

Ihre Apotheke empfiehlt

Was Sie selbst tun können

Bei Schluckstörungen gibt es einige Tipps, die das Schlucken verbessern und das Risiko verringern, dass Flüssigkeiten oder Nahrung in die Atemwege gelangen.

- Passen Sie die Konsistenz der Nahrung an die Schluckfähigkeit an. Nach einem Schlaganfall etwa besteht häufig eine erhöhte Aspirationsgefahr durch dünne Flüssigkeiten. Betroffene können in diesem Fall die Flüssigkeiten mit handelsüblichen Dickungsmitteln andicken. Mittlerweile gibt es auch gebrauchsfertige "angedickte" Getränke für Menschen mit Dysphagie.

- Wenn Ihnen das Schlucken fester Nahrung schwerfällt, kann man die Lebensmittel pürieren. Bestehen die Mahlzeiten aus mehreren Lebensmitteln, sollte man die Bestandteile einzeln pürieren und separat anrichten, um das Auge anzusprechen.

- Beginnen Sie die Mahlzeit mit kalter Nahrung (Eis, Sorbet, kalter Pudding). Weil die Rezeptoren in der Mundhöhle und im Rachen stärker auf kalte Reize reagieren, kann man den Schluckreflex damit sozusagen "aufwecken". Manche Expert*innen empfehlen auch, vor dem Essen einen Eiswürfel am Stil zu lutschen.

- Bevorzugen Sie Getreideprodukte in der körnerfreien Variante und weichen sie diese ggf. ein.

- Konzentrieren Sie sich ganz auf das Essen und verzichten Sie während der Mahlzeit auf das Sprechen, um Verschlucken zu vermeiden.

- Wenn Sie sich verschluckt haben, achten Sie auf ordentliches Abhusten.

- Essen Sie im Sitzen und legen Sie sich für etwa 20 Minuten nach dem Essen nicht hin.

- Bevorzugen Sie Getränke ohne Fruchtfleisch und dicken Sie Flüssigkeiten ggf. an.

- Kontrollieren Sie Ihr Gewicht regelmäßig. Bei Gewichtsabnahme kann man die Ernährung durch hochkalorische Nahrungssupplemente ergänzen.

Weiterführende Informationen

Den Gugging Swallowing Test finden Sie hier.

Das Kölner Dysphagiezentrum hat auf seiner Webseite eine Reihe wichtiger Links für Betroffene mit Dysphagie und ihre Angehörige zusammengetragen.

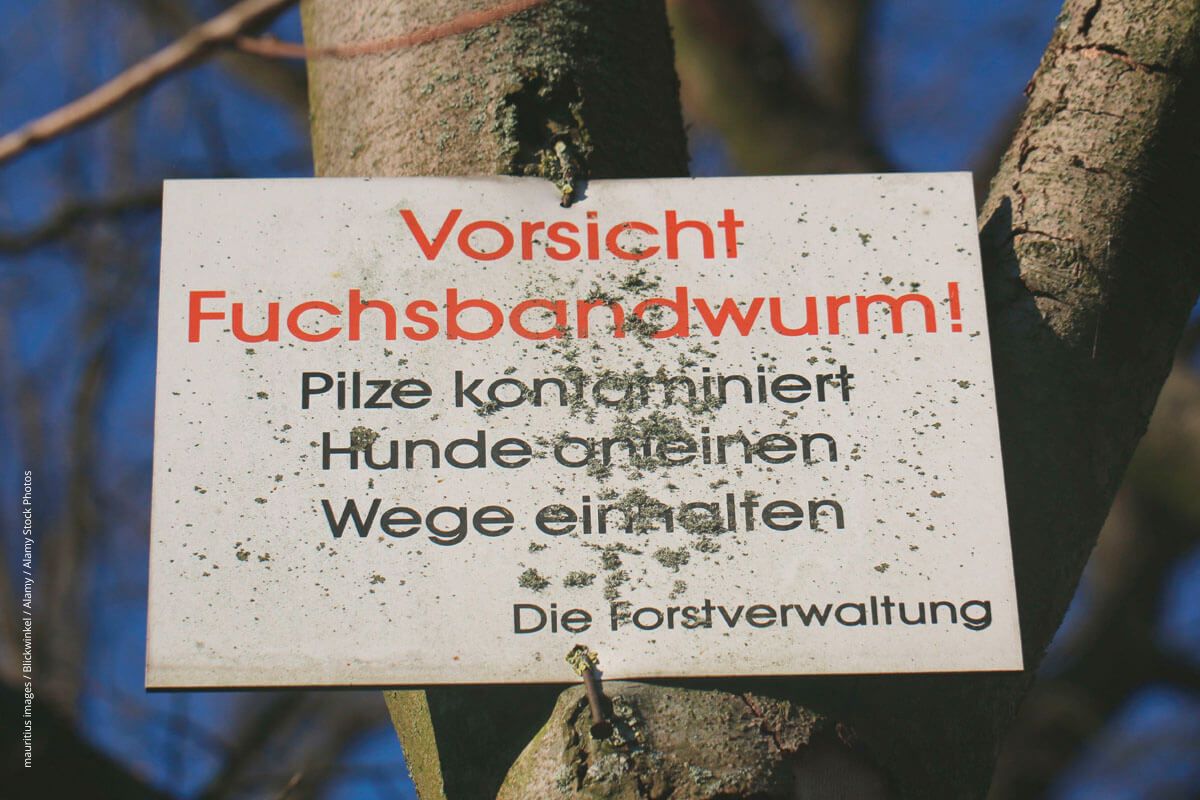

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute