Gesundheit heute

Gutartige Lebertumoren, Leberkrebs und Lebermetastasen

Lebertumoren: Gutartige und bösartige Neubildungen der Leber. Zu den bösartigen Lebertumoren gehört der Leberkrebs (primäres Leberzellkarzinom, hepatozelluläres Karzinom, HCC), der sich meistens aus einer Leberzirrhose entwickelt. Häufigste bösartige Tumoren der Leber sind jedoch Lebermetastasen, bei denen es sich meistens um Tochtergeschwulste eines Darm-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen-, Brust- oder Lungenkrebses handelt. Häufigster gutartiger Lebertumor ist das Hämangiom (Blutschwämmchen), eine Neubildung von Blutgefäßen in der Leber.

Bei den gutartigen Tumoren ist selten eine Behandlung nötig. Leberkrebs und Lebermetastasen bekämpfen die Ärzte mit unterschiedlichen Maßnahmen, die Prognose hängt von Art und Ausmaß des Tumors ab und ist in den meisten Fällen schlecht.

Symptome und Leitbeschwerden

Gutartige Tumoren:

- Meistens keine

- Bei großen Tumoren Oberbauchbeschwerden und Völlegefühl.

Bösartige Tumoren:

- Abgeschlagenheit, Fieber

- Schmerzen im rechten Oberbauch mit Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust

- Bei großen Lebermetastasen unangenehmes Druckgefühl im Bauch und Schmerzen

- Gelbfärbung der Augenbindehäute und/oder der Haut.

Wann zum Arzt

In den nächsten Tagen, wenn

- sich der Betroffene matt und abgeschlagen fühlt

- Bauchschmerzen hinzukommen

- sich eine Gelbfärbung der Augenlederhäute und/oder der Haut einstellt.

Die Erkrankungen

Gutartige Lebertumoren

Zu den gutartigen Lebertumoren gehören das Hämangiom, das Leberzelladenom und die Fokale noduläre Hyperplasie. Bei allen drei Tumorarten ist die Ursache unbekannt. Begünstigt werden sie durch weibliche Geschlechtshormone und treten deshalb gehäuft bei Frauen auf, die die Pille nehmen. In der Regel zeigen alle drei Tumoren erst Symptome, wenn sie größer werden: Dann verursachen sie unspezifische Beschwerden wie Oberbauchbeschwerden, Völlegefühl oder Übelkeit.

Leberkrebs

Leberkrebs wird am häufigsten durch eine lange bestehende Leberzirrhose ausgelöst, seltener durch eine in früheren Jahren vorausgegangene Hepatitis B und C. Auch die nichtalkoholbedingte Fettleber, wie sie z. B. bei Diabetikern oder Übergewichtigen vorkommt, begünstigt seine Entstehung. Nicht zuletzt können Gifte wie die Aflatoxine des Schimmelpilzes Aspergillus flavus oder ein jahrelanger Missbrauch von männlichen Hormonen (Androgene, z. B. beim Doping) zu einem Leberkrebs führen. Bei den Betroffenen macht sich der Leberkrebs mit einer Gelbsucht und unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtsabnahme und Schmerzen im Oberbauch bemerkbar.

Lebermetastasen

Lebermetastasen sind mit Abstand die häufigsten Lebertumoren. Ist die Leber mit Tumoren übersät, spricht der Arzt von einer Metastasenleber. Die Leber ist aufgrund ihrer Entgiftungs- und Reinigungsfunktion besonders gefährdet, Metastasen zu entwickeln. Die Krebszellen werden über den Pfortaderkreislauf durch die Leber geleitet und finden dort gute Wachstumsbedingungen vor.

Diagnosesicherung

Gutartige Lebertumoren. Da die gutartigen Lebertumoren meist keine Beschwerden bereiten, handelt es sich fast immer um Zufallsbefunde, z. B. im Rahmen einer Check-up-Untersuchung. Hämangiom, Leberzelladenom und Fokale noduläre Hyperplasie stellen sich im Ultraschall ähnlich dar, zeigen jedoch in den kontrastmittelunterstützten bildgebenden Verfahren (Computertomografie, MRT, Sonografie) jeweils typische Veränderungen. Ist die Diagnose unklar, muss der Arzt eine Biopsie mit feingeweblicher Untersuchung durchführen.

Leberkrebs. Wichtigste Laboruntersuchung beim Verdacht auf einen Leberkrebs ist das Alpha-Fetoprotein (AFP) im Blut. Zur Beurteilung der Leberleistung bestimmt der Arzt zudem die Leberwerte wie z. B. die Transaminasen, GLDH, Gamma-GT, Alkalische Phosphatase, Bilirubin, Albumin und Cholinesterase sowie das Blutbild und die Gerinnungswerte. Mit den bildgebenden Verfahren wie dem Bauchultraschall, einer MRT oder CT erkennt der Arzt Ausmaß und Form des Leberkarzinoms sowie dessen mögliche Ausbreitung in der Nachbarschaft.

Lebermetastasen. Die Diagnose ist relativ einfach; bei jedem Krebs wird durch Bauchultraschall geprüft, ob die Leber von Metastasen befallen ist.

Behandlung

Gutartige Lebertumoren

Der Arzt rät bei gutartigen Lebertumoren, die Pille abzusetzen. Je nach feingeweblichem Typ werden Lebertumoren entweder engmaschig alle 3–6 Monate per Ultraschall kontrolliert oder – wie die Leberzelladenome – sofort operativ entfernt, weil ein Entartungsrisiko besteht. Hämangiome entfernt der Arzt nur, wenn sie Beschwerden verursachen oder sehr oberflächlich liegen und deshalb ein Aufbrechen und damit einhergehend heftige Blutungen zu befürchten sind.

Leberkrebs

Je nach Ausmaß der Erkrankung und Zustand des Patienten sind verschiedene Behandlungsstrategien möglich:

Leberteilresektion. Sind die Leberwerte gut und liegt keine Zirrhose vor, können die Ärzte den betroffenen Anteil chirurgisch entfernen, d. h. resezieren. Eine solche Teilresektion ist leider nicht möglich, wenn der Krebs an zentraler Stelle liegt oder sich weit ausgebreitet hat.

Lebertransplantation. Ist eine Teilresektion nicht möglich und liegen keine Metastasen außerhalb der Leber vor, erwägen die Ärzte eine Lebertransplantation. Hat der Patient Glück und es kommt zu einer Transplantation, übertragen die Ärzte entweder ein ganzes Organ (Leichenspende) oder nur einen Leberteil (Split-Leber-Transplantation, Leichenspende und Lebendspende möglich). Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt 80%.

Perkutane Ethanol- oder Essigsäureinjektion, (PEI). Kleine inoperable Tumoren therapiert der Arzt mit wiederholten Alkoholinjektionen durch die Haut in den Tumor(Perkutane Ethanol-Injektionen, PEI). Der Alkohol bewirkt, dass viele der Tumorzellen absterben. Alternativ wenden die Ärzte manchmal auch Essigsäure an.

Radiofrequenz-Ablation. Hier führen die Ärzte eine Sonde in den Tumor ein und "verkochen" das Gewebe mit Radiofrequenzwellen. Dieser Eingriff erfolgt in Kurznarkose und wird meist mehrmals wiederholt.

Transarterielle Embolisation. Bei diesem Verfahren schiebt der Röntgenarzt nach örtlicher Betäubung einen Katheter über die Leiste bis in die Leberarterie, die den Tumor versorgt. Dann spritzt er kleine Kunststoffteilchen in die Arterie, die das Gefäß verstopfen. Dadurch verstopft das Gefäß, Sauerstoff und Nährmittel werden knapp und die Tumorzellen sterben ab. Manchmal nutzen die Ärzte den Katheter zusätzlich, um ein Chemotherapeutikum in den Tumor zu spritzen, um diesen zum Absterben zu bringen (transarterielle Chemoembolisation).

Selektive interne Radiotherapie. Bei diesem neuen Verfahren bringen die Ärzte über einen Leistenkatheter radioaktive Kügelchen in die Leberarterien. Durch die hohe Strahlendosis vor Ort werden die Gefäße, die den Tumor versorgen, verödet und die Tumorzellen sterben aufgrund von Nachschubproblemen ab.

Medikamentöse Behandlung. Ist der Tumor inoperabel, setzen die Ärzte Tyrosinkinasehemmer wie Sorafenib ein. Weitere Wirkstoffe sind derzeit in klinischer Erprobung und Erforschung: Dazu gehören Immuntherapeutika wie Nivolumab oder mTor-Hemmer wie Sirolimus.

Lebermetastasen

- Handelt es sich um eine einzelne oder um wenige Metastasen und ist der Primärtumor bereits erfolgreich behandelt, kann der Arzt eine Teilentfernung der Leber in Erwägung ziehen. Da die Leber eine enorme Regenerationsfähigkeit besitzt, dürfen bis zu 80 % der Leber entfernt werden. Die Restleber wächst wieder nach, sodass sie den Verlust ausgleicht.

- Ist eine Entfernung der Metastasen nicht möglich, wird der Arzt eine Chemotherapie durchführen. Bei der Leber geschieht das gezielt und hochdosiert über eine regionale Chemotherapie. Der Arzt durchspült dabei die Lebergefäße über einen in die Leberarterie eingesetzten Katheter mit Zytostatika. Alternativ kann eine Therapie mit Tabletten (Sorafenib) versucht werden.

- Besonders schlecht sind die Therapiemöglichkeiten, wenn der Primärtumor nicht zu finden ist. Manchmal ist dieser noch sehr klein und die Metastasenzellen sind so stark entartet, dass eine feingewebliche Zuordnung scheitert. In diesem Fall lässt sich nicht abschätzen, auf welche Zytostatika die Metastasen und der Primärtumor am ehesten reagieren.

Prognose

Gutartige Lebertumoren. Die Prognose der gutartigen Tumoren ist sehr gut; oft müssen sie nicht entfernt werden. Nur das Leberzelladenom hat ein 5-10%iges Risiko, bösartig zu entarten und wird deshalb in der Regel bei Diagnose entfernt.

Leberkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 0–60 %, je nach Tumorart und -stadium. Nach einer Lebertransplantation beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate etwa 80 %.

Lebermetastasen. Eine vollständige Heilung gelingt nur in wenigen Fällen.

Ihr Apotheker empfiehlt

Prävention

Einem Leberkrebs können Sie durchaus vorbeugen:

- Impfung gegen Hepatitis B. Menschen, die an einer chronischen Hepatitis B leiden, haben ein 100-fach höheres Risiko an Leberkrebs zu erkranken als nicht infizierte Personen.

- Absoluter Alkoholverzicht, wenn Sie an einer Lebererkrankung leiden. Alkohol gilt neben den Hepatitisviren B und C als wichtigster Risikofaktor für einen Leberkrebs.

- Gewichtsreduktion, ballaststoffreiche und fettarme Ernährung und viel Bewegung bei Fettleber. Auch die Fettleber gilt als Risikofaktor für die Entwicklung einer Leberzirrhose und eines Leberkrebses. Mit strikter Umstellung auf einen gesunden Lebensstil lässt sich die Entwicklung zu einer Leberzirrhose aufhalten, manchmal bilden sich die krankhaften Veränderungen in der Leber sogar wieder zurück.

Weiterführende Informationen

- www.krebshilfe.de – Sehr informative Website der Deutschen Krebshilfe e. V., Bonn (Hrsg.): Unter der Rubrik "Informieren" finden Sie Broschüren und Infomaterial, so auch den blauen Ratgeber Nr. 15 zum Krebs der Leber und Gallenwege, den Sie hier kostenlos bestellen oder herunterladen können.

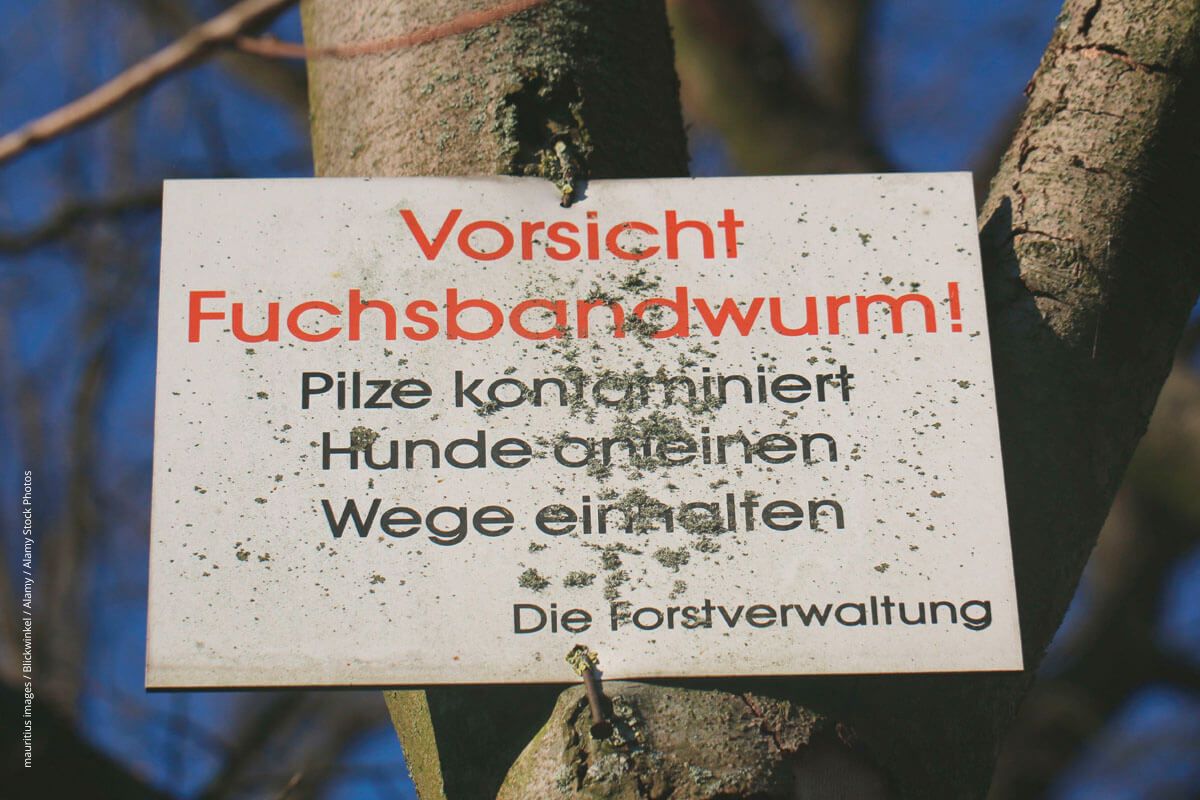

Vor allem im Südwesten von Deutschland sind Füchse oft mit dem Fuchsbandwurm infiziert.

Keine Chance dem Fuchsbandwurm

Waldfrüchte waschen, Hunde entwurmen

Pilze sammeln, Brombeeren vom Strauch naschen: Das kann dort, wo der Fuchsbandwurm verbreitet ist, gefährlich werden. Denn infiziert sich der Mensch mit dem Parasiten, droht eine lebensgefährliche alveoläre Echinokokkose.

Aufnahme der Eier über Waldfrüchte und Kräuter

Der Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) ist ein Parasit, der im Darm von Füchsen lebt. Dort legt er Eier, die der Fuchs mit seinem Kot ausscheidet. Die Eier kontaminieren Waldboden, Pflanzen und Früchte und werden von Nagetieren beim Fressen aufgenommen. Im Mäusedarm entwickeln sich aus den Eiern Larven, die von dort in die inneren Organe der Tiere wandern und zu Finnen werden. Wird eine solchermaßen erkrankte Maus vom Fuchs verspeist, nimmt dieser die Finnen auf. Die entwickeln sich in seinem Darm zu erwachsenen Fuchsbandwürmern, die wieder Eier ausscheiden – wodurch sich der Kreislauf schließt.

Im Gegensatz zu Mäusen gehören Menschen nicht zu den natürlichen Zwischenwirten des Fuchsbandwurms. Sie können sich aber trotzdem infizieren und krank werden. Vermutlich gelangen die Eier des Fuchsbandwurms über den Verzehr kontaminierter Waldfrüchte, Kräuter oder Pilze in den menschlichen Darm. Die Eier können aber auch nach dem Anfassen von Tieren, an deren Fell die winzigen Eier kleben, über die Hände in den Mund gelangen.

Finnen zerstören die Organe

Hat man sich infiziert, entwickeln sich die Eier im Darm zu Larven, die über das Blut vor allem in die Leber, manchmal aber auch in Gehirn und Lunge einwandern. Dort wuchern die Larven zu Finnen und zerstören die Organe nach und nach. In der Regel dauert es sehr lange, bis Beschwerden wie Gelbsucht, Atembeschwerden oder Krampfanfälle auftreten. Je früher die Echinokokkose erkannt wird, desto besser kann man dagegen vorgehen. Eingesetzt werden dabei Medikamente gegen Würmer (Anthelminthika), wenn möglich, werden die befallenen Organbereiche auch entfernt.

Vorbeugen ist am besten

Zum Glück kommt die Echinokokkose insgesamt selten vor. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20 bis 50 Fälle gemeldet. Damit es noch weniger werden, sollte man ein paar einfache Verhaltensregeln beachten.

- Beeren nicht direkt vom Strauch naschen!

- Alle Waldfrüchte einschließlich Kräuter (Bärlauch) und Pilze vor dem Verzehr gründlich waschen. Das Gleiche gilt für Gemüse und Salat aus Freilandkulturen.

- Haustiere regelmäßig entwurmen, in betroffenen Gebieten den Kot beim Tierarzt auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen.

- Nach Tierkontakten oder Gartenarbeit immer die Hände gründlich waschen.

- Tote und lebende Füchse nicht anfassen. Zum Entsorgen toter Füchse Plastikhandschuhe tragen.

- Füchse, die bis in Gärten oder Dörfer vordringen, nicht füttern.

- Abfälle verschlossen entsorgen.

Im Südwesten am stärksten verbreitet

Den Fuchsbandwurm gibt es nur auf der Nordhalbkugel. In Deutschland gilt Baden-Württemberg – vor allem der Schwarzwald - als eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Das heißt, dass dort besonders viele Füchse infiziert sind. Ebenfalls weit verbreitet ist der Fuchsbandwurm im südlichen und östlichen Bayern, im nördlichen und mittleren Hessen und in Teilen von Thüringen und Sachsen. In anderen Regionen Deutschlands kommt der Fuchsbandwurm nur sporadisch vor, generell nimmt die Befallrate von Südwest nach Nordost ab.

Quelle: ptaheute